- グローバル

- 2025.09.05

開発ストーリー:レンジフードの油汚れに一役。30年のロングセラー製品「撥油性塗料」開発秘話

信頼を築いてきたからこそ今がある

当社グループの撥油性粉体塗料「パウダックスキノ2号」は、長年、取り引きのあった顧客からの要望がきっかけで開発され、レンジフード向けに1996年に販売を開始しました。「従来品の粉体塗料『パウダックスP60、P100』などを提供してきた実績を買われ、共同開発のような形で誕生した製品です。以来、約30年間にわたり、同社に塗料を提供し続けています」と、30年前から受け継いできた技術の改良を重ねながら、現在も開発に携わっている担当者は説明します。「需要の変動にしっかりと対応できる安定した供給能力と、顧客サイドの塗装工程でトラブルが発生した際の迅速な対応力により、信頼を築いてきたからこそ今があると思っています。」

暮らしの変化とともに進化を続ける

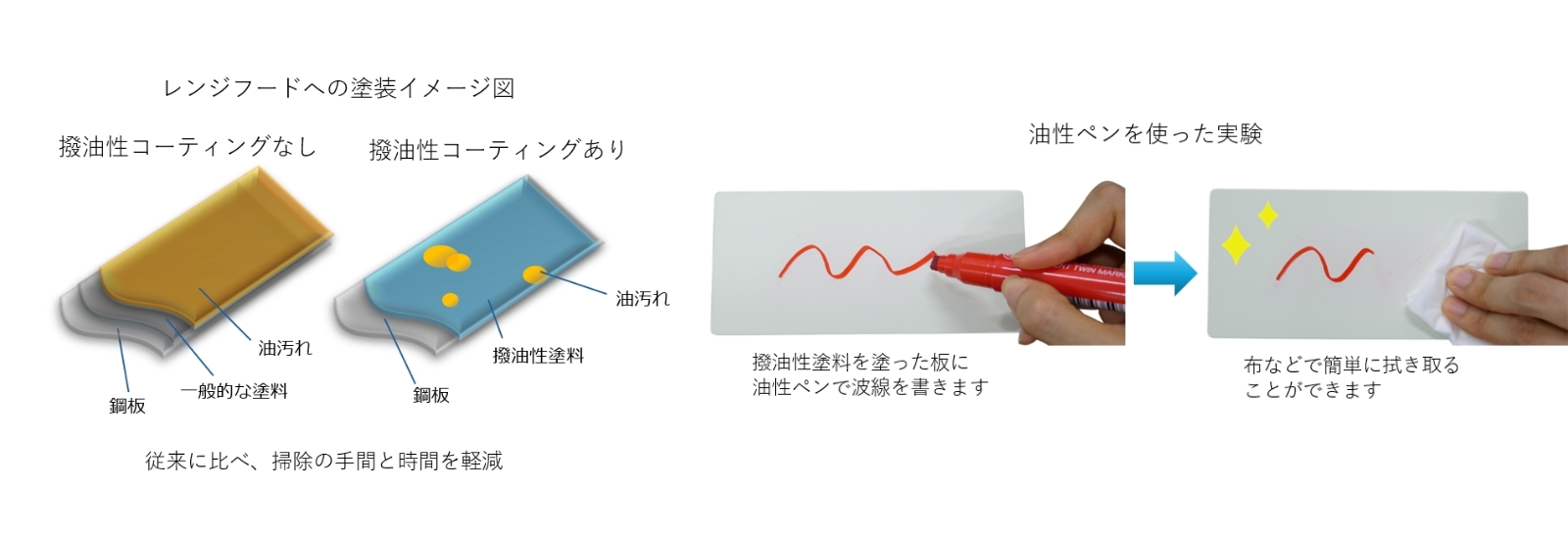

換気設備が国内で普及し始めたのは、90年以上も前のことです。当時は工場や大きな建物を中心に使用され、「排気扇」と呼ばれていました。その後、1950年代以降に徐々に一般家庭でも浸透し、今では私たちの生活に欠かせない換気設備「レンジフード」として、キッチンコンロの上に取り付けられています。 当社グループの「パウダックスキノ2号」は、家庭用のレンジフードに多く採用されています。従来品の「パウダックスP60、P100」は油汚れがつきにくい撥油性能が特徴でしたが、「パウダックスキノ2号」は、より掃除がしやすくなるように付着した油汚れが乾燥した後でも、布などで簡単に拭き取れる性能を付与しています。「レンジフードは熱がかかることが多いため、汚れが乾燥してこびりつきやすい環境にあります。特殊なシリコーンポリマーとフッ素樹脂を、塗料の主成分となるポリエステル樹脂に配合すると、油汚れをはじく層を塗膜に形成することができ、掃除のしやすさにつながります。フッ素樹脂加工が施されたフライパンは、食材が焦げ付きにくく、手入れも簡単ですよね。撥油性塗料にフッ素樹脂を配合するのも似たような理由と言えます。」

デザイン多様化のニーズに応える

2000年代になると、パーソナルカラーをキッチンに取り入れる動きが増えてきました。それに伴い、レンジフード用の塗料の色も、白や黒の基本色に加え、赤や青、シルバーなど多彩になってきています。近年のレンジフードの形状には、上部が狭く下部が広い「ブーツ型」、逆T字型でデザイン性の高さから最新モデルで広く採用されている「スリム型」、そのほかブーツ型をコンパクトにした平たい形状をした「フラット型」などがあります。「形状が複雑になると奥まで満遍なく塗装することが難しくなります。それを受けて、粒をより細かくした新たなタイプもお客様に提案し、今ではスタンダード品となっています」と塗料の進化について開発担当者は説明します。

また、デザイン性だけでなく、標準仕様として手入れのしやすさも重視されています。「形状が垂直や傾斜であれば、汚れが一部分に溜まりやすく掃除も簡単ですが、平面だとそうもいきません。油汚れを防ぐポイントは、いかに油となじみにくくするかです。塗料の表面に形成する塗膜と油の親和性が低いと、油汚れが塗膜内部に染み込みにくくなり、汚れが落としやすくなります。」

鉄資源のロス削減や耐久性向上に貢献

「パウダックスキノ2 号」は油をはじく機能を持たせながらも、乾燥した塗膜に再度塗装することができる特別な仕様になっています。一般的な塗料は、基本的に問題なく2回重ねて塗ることができますが、撥油性を持つ塗料は、塗装面に塗膜が押しのけられたような凹みが生じる外観不良が起きやすく、シリコーンポリマーとフッ素樹脂の割合を十分考慮して配合する必要があります。「例えば塗装の仕上げの際に、ゴミなどが入って外観に不良が生じた場合は、その部分を研磨して、全体を再塗装します。これができない場合、下地となる鋼板を廃棄しなければなりませんので、重ね塗りが問題なくできるということは、鉄資源のロス削減にもつながるのです。」

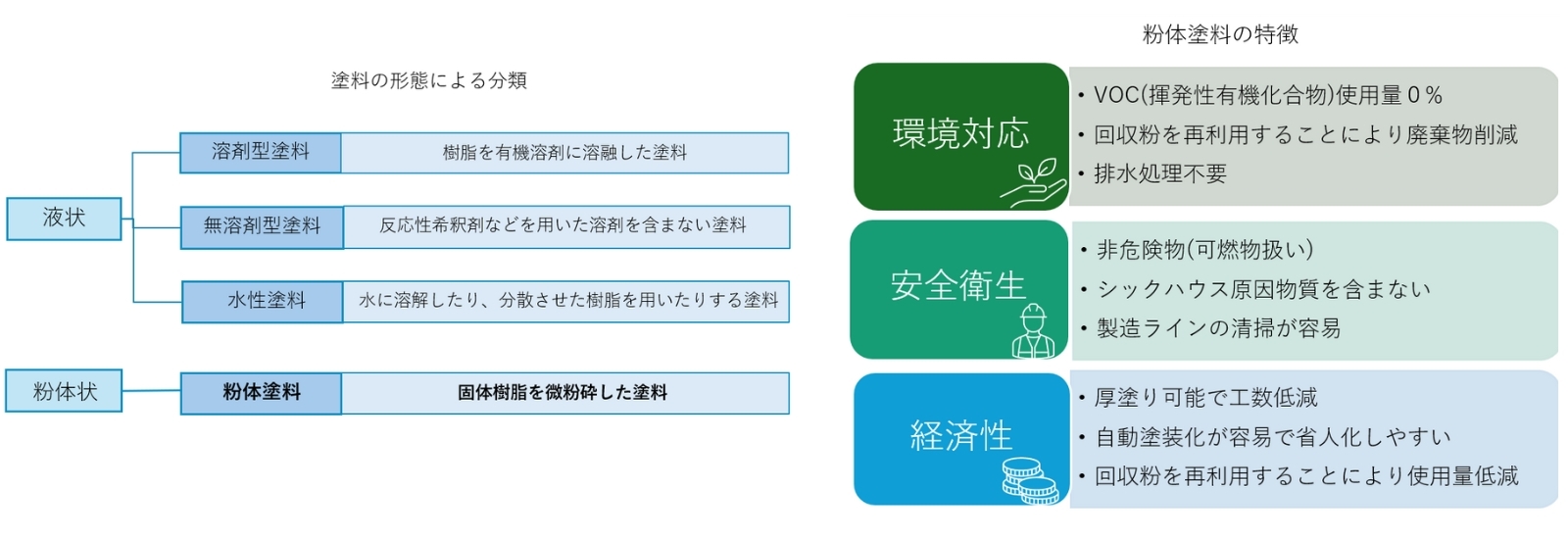

また、粉体塗料であることも特徴の一つです。「一般的に塗料と聞くと液状を想像しますが、固形樹脂や顔料などを溶融・混練し、粉砕した粒状の塗料もあります。特にVOC(揮発性有機化合物)削減の観点から、粉体塗料は理想的だと言われています」と開発担当者は説明します。昔ながらのレンジフードは、囲われたコの字型の形状をしていました。液状の塗料では垂れてしまい、均一にきれいに塗るには熟練の技術が求められるため、徐々に粉体塗料に移行していったという経緯があります。さらに、粉体塗料は液状に比べて厚く塗りやすく、レンジフードの耐久性向上に役立ちます。液状の塗料は20~40μm(1μm=1/1000㎜)の厚さですが、粉体塗料は1回の塗装で50~100μmの厚膜を形成でき、より強靭な膜をつくることが可能です。

いち早く現場に駆けつけてトラブルを解決

お客様の製造ラインで粉体塗料をスプレー塗装する際に、粒が粗く出てしまい、その塊が塗面に残ることがあります。「問題が起きたとき、いち早く現場に駆けつけて、適切な対応を行うことでお客様との信頼関係を構築してきました」と営業担当者は語ります。特にスプレー塗装の始めや終わりにこうしたトラブルが起きやすく、その原因は塗料の温度変化により、粉同士が付着しあって塊になっていることや、スプレーガンの先端部分の掃除が不十分だったりすることなど、さまざまです。

「状況によっては設備メーカーとも連携しながら、良品率向上を目指してきました。お客様が通常の粉体塗料から『パウダックスキノ2 号』に変更した際には、不具合を防ぐためにタンクや塗装ブースの清掃をお客様と一緒に2日ほどかけて念入りに行ったこともありました。こうした努力を経て、無事、生産立ち上げができたことを今でも思い出話として振り返ることがあります。」

撥油性粉体塗料の新たな可能性を模索

粉体塗料は長い実績があるにも関わらず、販売量はまだ少ないのが実情です。そこには、色替えの手間や専用の塗装ブースなどの新たな設備が必要になるといった理由があります。しかし、粉体塗料は回収粉の再利用が可能で、VOC使用量も削減するなど、SDGsのニーズにも合致しています。特に海外市場では、環境規制の強化を背景に、溶剤型塗料から粉体塗料への移行が進んでいます。中でも中国は、粉体塗料の需要拡大が明確に見られます。これらの強みを活かし、今後さまざまな塗装ビジネスからの引き合いが期待されています。

粉体塗料の市場を拡大するためには、粉体塗料の課題解決やその可能性を広げるための活動が欠かせません。「まずは、研究者同士の交流を活発にして、企業の垣根を越えた協力関係を強化することが重要になると思います。また、抗菌性などの新たな機能を付与したり、より環境に配慮した塗料を開発したりすることも求められています。既存の需要を守ることはもちろん、撥油性粉体塗料の新たな可能性も模索していきたい」と開発者は語ります。30年を超えてなお、その進化は続きます。

撥油性塗料に関するお問い合わせ先

・日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 お問い合わせはこちら

研究開発