気候変動

気候変動に関する考え方

グループ方針

気候変動は、当社グループの事業やコミュニティに影響を及ぼしています。温室効果ガス排出の削減を通じて、気候関連リスクを管理し、機会を獲得していきます。

当社グループはグループ方針に基づき、温室効果ガス(GHG)の排出量を抑制し、かつ気候変動の進行がもたらす事業リスクを最小化する取り組みを行います。また塗料の製造過程におけるエネルギー削減、再生可能エネルギーの積極的な利用は、GHG排出量抑制という気候変動対策のみならず、エネルギー資源枯渇の課題解決にも貢献できると考えています。

TCFD提言に基づく報告

当社グループは2021年9月、「気候変動に関連する財務情報の開示に関するタスクフォース(TCFD)」による提言(最終報告書)への賛同を表明しました。MSVの実現に向けて、気候変動関連施策や情報開示の拡充に取り組んでいます。

ガバナンス

当社グループは「アセット・アセンブラー」モデルのもと、2022年よりサステナビリティ体制を一新し、本社主導ではなく、ビジネスとの結び付きをより強化する自律的な体制に変更しました。取締役代表執行役共同社長の直下に、気候変動を含むマテリアリティをベースとした5つのサステナビリティ・チームを構成し、グループ一体でサステナビリティ戦略を進めています。気候変動に関する取り組みの進捗や提案をグローバルチームから共同社長に向けて直接報告し、共同社長は取締役会に随時報告することで、取締役会はサステナビリティに関する活動を監督しています。

戦略

地球温暖化は、当社グループの主要顧客を含む社会全体の関心事であり、物理的なリスクや規制上のリスクを伴う一方で、その影響への戦略的な対処によって事業拡大の機会につながる可能性があります。当社はグループの戦略にとって極めて重要な気候関連のリスクと機会を特定し、その財務的影響の評価に順次取り組んでいます。主要なリスクには、規制の変更とその影響(例:炭素価格、排出削減目標)、サプライヤーコストの増加(例:エネルギー、原材料)、異常気象事象の増加によるサプライチェーンの混乱、顧客の期待や行動の変化、製品クレームの増加とブランド毀損(例:製品性能の低下)が含まれます。主要な機会には、新製品やサービスの開発(例:低炭素、気温緩和)、より持続可能な製品の市場拡大や新市場への参入が含まれます。

当社では、グループの中長期的な成長戦略を策定する際に、こうした気候変動に関連するリスクと機会に関する分析を織り込んでいます。現在、各PCGは関連するリスクと機会に関するため戦略を策定し、計画を実行しており、事業全体で優先的に取り組む活動には炭素緩和(例:エネルギー効率の向上、ソーラーシステムの設置、再生可能エネルギーの購入)や、より持続可能な製品開発のためのイノベーションプロジェクトなどがあります。各PCGは環境&安全、イノベーション、調達をテーマにするサステナビリティ・チームのサポートを受け、これらのリスクと機会への対応を目的とした知見の共有や共通のベストプラクティス採用などを行っています。進捗状況はサステナビリティ・チームを通じて共有され、半期ごとに共同社長への進捗状況と成果の報告がなされます。

気候変動シナリオ分析

| リスク | 機会 | ||

|---|---|---|---|

| 想定事象 | 1.5℃ | 4℃ | |

| 炭素価格設定や温室効果ガス排出量削減目標などの規制※ | 規制の厳格化 | 限定的な地域での規制強化 | サステナブル製品市場の成長

気候関連のビジネスチャンスを捉えた新製品・サービスの開発

|

| サプライヤーにおける気候変動や脱炭素化への対応による影響 | 調達費用の大幅な増加 | 限定的な脱炭素化対策ではなく気候変動への適応のため、調達費用が一定程度増加 | |

| 顧客・消費者行動への影響 | 低炭素製品に対する需要増加と低炭素製品の需要低下 | 低炭素製品に対する需要増加 | |

| 気温上昇による製品性能への影響 | 性能劣化による製品クレームやブランド毀損が限定的に発生 | 性能劣化や故障による製品クレームやブランド毀損が頻発 | |

| 洪水や水ストレスによる操業やサプライチェーンへの影響 | 限定的に発生する洪水や水ストレスが操業やサプライチェーンに影響 | 頻発する洪水や水ストレスが日常的に操業やサプライチェーンに影響 | |

※ IEAのネットゼロシナリオに基づき、当社グループに影響を与える炭素価格は2030年に43億円、2040年に74億円になると試算しています(前提条件:2030年の炭素価格は、先進国が130米ドル、特定の新興国と途上国が90米ドル。2040年は先進国が205米ドル、特定の新興国と途上国が160米ドル。為替レートは2022年実績(1米ドル=132.1円)を使用)。当社グループは、温室効果ガスの排出量削減などの取り組みを通じて、こうした影響を回避する方針です。

リスク管理

共同社長直下のサステナビリティ・チームにおいて、当社グループの操業に直接関連するリスク(原材料やエネルギー、水消費量、温室効果ガス排出量など)や製品や顧客に直接関連するリスク(製品の影響や用途、機能に関するニーズなど)を特定した上で、評価しています。 各PCGは、気候変動に関して特定したリスクと機会に対処するためのアクションプランと関連する目標を策定する責任があります。進捗状況は、サステナビリティ・チームを通じて共有され、半期ごとに共同社長への進捗状況と成果の報告がなされます。

気候変動リスクに関する企業全体の総合的なリスク管理への統合についての詳細はリスクマネジメント活動の説明ページをご覧ください。

指標と目標

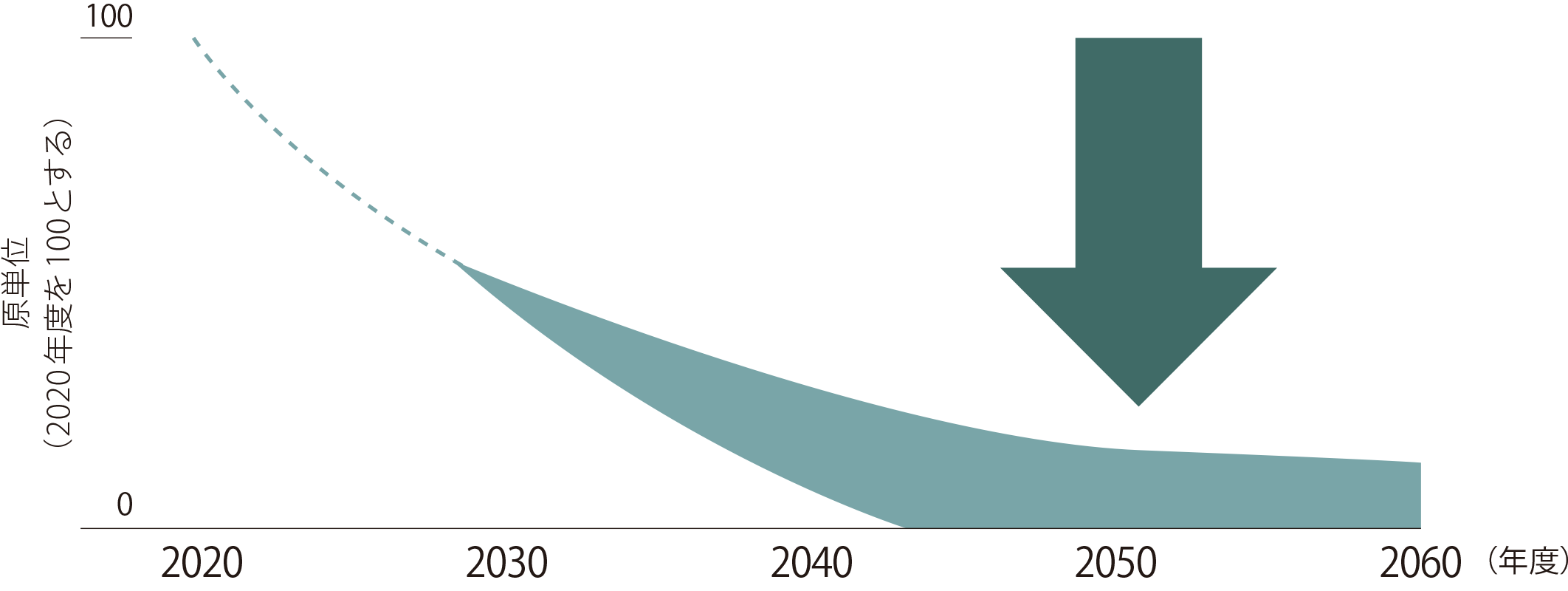

気候変動への対応を加速させるため、各国政府の掲げるネットゼロ目標やカーボンニュートラル宣言に沿った排出量削減活動に取り組み、グローバル各地域でネットゼロに貢献していきます。具体的には、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー設備や電化設備への置換などにより、市場が拡大する新興国においても原単位当たりの排出量削減に注力していきます。

こうした取り組みにより、日本グループ、DuluxGroup、Dunn-Edwardsは2050年に、NIPSEAグループでは2060年にそれぞれネットゼロ達成を目指しています。スコープ3については、日本グループとDuluxGroup(太平洋)に加え、新たにNIPSEAグループの大部分が排出量の算定を実施しており、既にスコープ3排出量の削減計画の策定に着手したPCGもあるなど、対象となるPCGを徐々に拡大しています。

当社グループのCO₂削減目標(スコープ1,2)

目標と改善点

各PCGは2023年、気候関連の影響やリスクと機会に対する個別目標と改善計画の策定に継続して取り組みました。各PCGの目標と計画の進捗は下記の通りです。

気候変動関連の目標

| PCG | 目標※ | 実施項目 | |

|---|---|---|---|

| 温室効果ガス 排出量 (スコープ1, 2) |

エネルギー消費量 | ||

| NIPSEA グループ |

2025年:15%削減 2060年:ネットゼロ |

2025年: 8%削減 |

中国での太陽光発電設備の追加設置、エアコンプレッサーと集塵機のエネルギー効率化プロジェクトの完了、グループの90%でスコープ3排出量の算定 |

| DuluxGroup | 2030年:50% 2050年:ネットゼロ |

2030年: 再生可能電力消費量を50%に増加 |

太陽光発電設備の追加設置(豪州、欧州)、再生可能エネルギー電力の購入(欧州、ニュージーランド)、工場などのエネルギー効率化計画の策定、サプライヤーとの協議を踏まえたスコープ3排出量削減計画の策定、スコープ3排出量の算定開始(欧州) |

| 日本グループ | 2030年:37%削減 2050年:ネットゼロ |

- |

再生可能エネルギー電力の購入拡大、エネルギー効率化の継続、サプライヤーとの協議を踏まえたスコープ3排出量削減計画の策定 |

| Dunn-Edwards | - | - | - |

※目標の基準年は、NIPSEAグループが2021年、DuluxGroupが2020年、日本グループが2019年です。

実績

2023年、当社グループは温室効果ガス排出量(スコープ1, 2)を27%減の40.2㎏/tに、総エネルギー消費量を10%減の0.46GJ/tにそれぞれ削減しました。主な要因としては、主要パートナー会社のほぼ全てがエネルギー効率の改善と再生可能エネルギー電力の購入を進めたことや、複数事業での生産構成の変更、直近の買収による影響が挙げられます。総エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー消費量の割合は5.7%に留まる一方、総電力消費量に占める再生可能エネルギー電力の消費量の割合は1.5ポイント減の8.7%となりました。主な要因としては、温室効果ガス排出量(スコープ1, 2)や総エネルギー消費量に影響を与えた要因と同様であるほか、DuluxGroup(欧州)のCromologyで再生可能エネルギー電力の購入量が減少したことも影響しています。スコープ3排出量は3%増の840万トンとなり、NIPSEAグループの生産拡大と新事業への参入が主な要因です。スコープ3排出量には、DuluxGroup(欧州)やDunn-Edwards、NIPSEAグループの一部(約10%)の事業は含まれていないものの、これらのパートナー会社も算定開始に向けた取り組みを進めています。

各PCGにおける2023年実績と前年からの変化、主な要因については下表の通りです。

気候変動関連の指標と実績(2023年)

※()内は前年比

| PCG | 温室効果ガス排出量 (スコープ1,2)(kg/生産量t) |

温室効果ガス排出量 (スコープ3)(Mt) |

総エネルギー消費量 (GJ/生産量jt) |

再生可能エネルギー消費量 (総消費量に占める割合) |

再生可能電力消費量 (総消費量に占める割合) |

|---|---|---|---|---|---|

| NIPSEAグループ | 32.3 (-33%) |

6.2 (+5%) |

0.29 (-9%) |

3.0% (+1.4pt) |

5.8% (+3.0pt) |

| DuluxGroup | 75.0 (-5%) |

0.9 (-6%) |

0.83 (-6%) |

7.4% (-11.0pt) |

13.8% (-23.9pt) |

| 日本グループ | 149.8 (-2%) |

1.2 (+0%) |

3.32 (+0%) |

10.1% (+5.1pt) |

14.4% (+7.1pt) |

| Dunn-Edwards | - | - | 0.20 (+5%) |

- | - |

| 合計 | 40.2 (-27%) |

8.4 (+3%) |

0.46 (-10%) |

5.7% (+0.1%) |

8.7% (-1.5pt) |

※1 2022年買収以前の実績がないため、前年比データはなし

※2 JUBを除く

気候変動関連の詳細データはESGデータページをご参照ください。

参画しているイニシアチブなど

当社は、日本化学工業協会を通じて、化学業界として1997年度から2012年度まで経団連の「環境自主行動計画」に参画し、省エネルギーを推進し、CO₂排出を抑制する活動を継続してきました。2013年度からは、経団連の「低炭素社会実行計画」に参画し、(1)国内事業活動からのCO₂排出抑制、(2)低炭素製品・技術の普及によるサプライチェーン全体でのCO₂排出抑制を進める主体間連携の強化、(3)日本の化学製品・プロセスの海外展開による国際貢献、(4)2020年以降の実用化を視野にいれた中長期的な技術開発である革新的技術の開発の4本柱で地球温暖化対策を進めています。

当社は、日本化学工業協会の目標や取り組みに賛同し、塗料業界をけん引する企業として、取り組みが進捗するように協力しています。

また、日本化学工業協会に所属することで、国の政策に対し、当社の戦略が合致しているかを確認しています。当社の主な外部との直接的/間接的な活動は、共同社長直下のサステナビリティ・チームにおいて当社の気候変動戦略と一致しているか確認します。

万一、一貫性がないことが発見された場合、政策に関与する当社関係者やステークホルダーと再協議を行い、一貫性を確保するまで本プロセスを再度繰り返すことになります。承認が必要な項⽬に関しては、サステナビリティ・チームで議論したのち共同社長に報告し、取締役会の承認プロセスを経るなど、戦略・方針との整合性を図ります。