日時:2021年2月10日(水)15:40~16:10

場所: 東京本社会議室より、オンライン会見にて実施

登壇:日本ペイントホールディングス株式会社 取締役会長 代表執行役 社長 兼 CEO 田中正明

日本ペイントホールディングス株式会社 専務執行役 CFO 若月雄一郎

【取締役会長 代表執行役 社長 兼 CEO 田中正明 ご説明】

本日は、ご多忙のところ、お集まりいただき、誠にありがとうございます。

日本ペイントホールディングス株式会社、社長の田中正明でございます。

本来なら対面にてご説明すべきところ、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が継続されているため、オンライン会見とさせていただくこと、ご了承いただきたいと思います。それでは、2020年12月期決算につきまして、ご説明申し上げます。

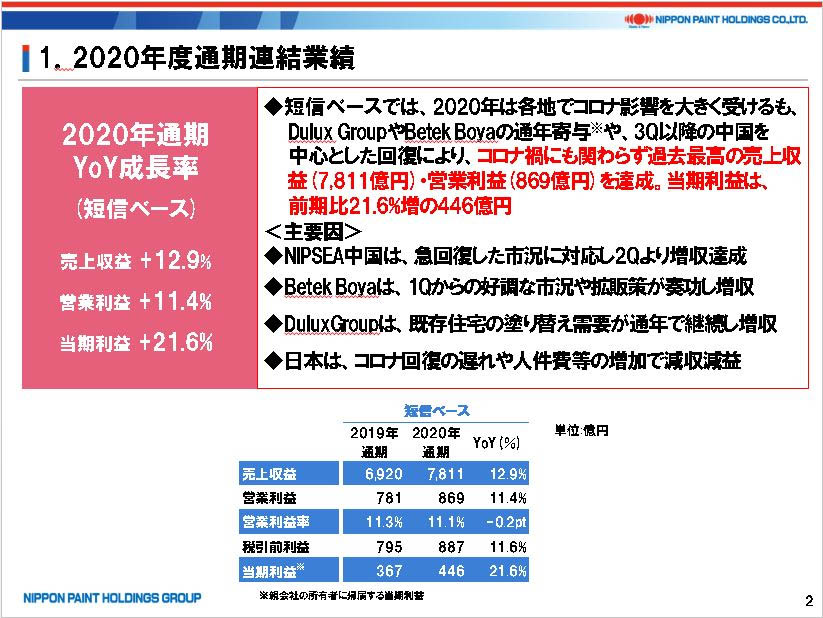

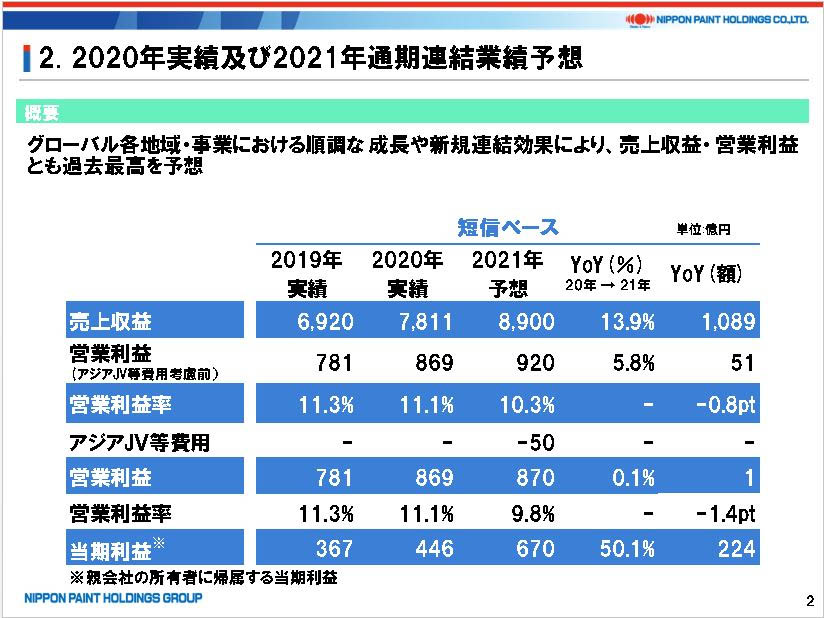

1.2020年度通期連結業績

2020年12月期の業績は、世界的に新型コロナウイルスの影響下での事業展開ではございますが、売上収益は7,811億円、営業収益は869億円、当期利益は446億円と、それぞれ対前年比12.9%、11.4%、および21.6%の増収増益を計上することができました。また、売上収益・営業利益とも過去最高を更新致しました。

昨年は、新型コロナウイルスの猛威が世界中に蔓延し、世界経済が厳しい状況に直面した中、当社グループも一定の影響を受け、国内事業は減収減益を余儀なくされましたが、アジアのNIPSEAグループ、オーストラリアのDulux Group、米州のDunn-Edwards、トルコのBetek Boyaなどの海外パートナー会社が、各地域での強みを最大限に発揮し、コロナで受けた打撃から早期の回復を遂げ、増収増益および過去最高の営業利益達成に大きく貢献してくれました。

売上収益、営業利益ともに過去最高を更新した主な要因は、以下の2点でございます。

一つ目は、NIPSEA中国の汎用塗料(建築用)の大幅な増収増益です。ロックダウン解除された以降、新築不動産建設の回復とともに、7月より既存住宅の内装需要が好調でした。この結果、年初は新型コロナの影響で大変苦戦しましたが、通期では約10%の売上増加となりました。

二つ目は、2019年に新規連結した2社を含めた海外パートナー会社の貢献です。オーストラリアのDulux Groupでは巣ごもり需要によるDIY用の売上増、トルコのBetek Boyaにおいては政府の景気刺激策による建築用需要の大幅増加が業績に大きく寄与しました。加えて、米州のDunn-Edwardsも政府の景気刺激策による需要増で好調に推移するなど、売上に貢献しました。

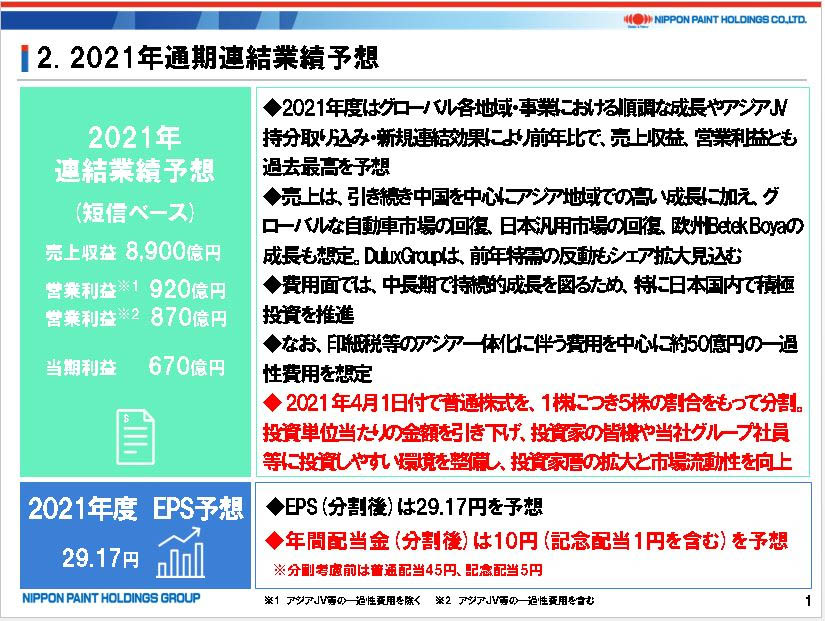

2.2021年度通期連結業績予想

次に2021年度の見通しについてご説明申し上げます。新型コロナウイルスの影響からの回復、アジア合弁事業の100%化、ならびにインドネシア事業の統合完了による売上収益への貢献、自動車用塗料事業の回復などの要因を想定し、連結売上収益は、対前年比13.9%増の8,900億円と過去最高を計画しており、営業利益につきましても、1月に計上しました印紙税などのアジア事業の一体化に伴う一過性費用を除けば、5.8%増の920億円を想定しております。また、当期利益も大きく増加し、670億円を計画しております。

なお、本決算と同時に発表しましたが、当社株式の分割を本日の取締役会で決議致しました。2021年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式を、1株につき5株の割合をもって分割致します。その背景としましては、株式分割により、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることで、投資家の皆様や当社グループ社員等が投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と市場流動性の向上を目的としております。

なお、これにより、分割後のEPSは、29.17円を想定しております。

また、本年3月には創業140周年を迎えることになります。おかげさまで業績も順調に推移しておりますので、記念配当を実施させて頂くことにしました。この結果、配当につきましては、分割後の年間配当額は10円となり、そのうち上期の普通配当が4円、記念配当が1円、合計5円、そして、下期の配当も5円とさせて頂きます。

その他の詳しい内容につきましては、先ほど当社公式ウエブサイトに公開しました決算説明資料をご確認いただければと思います。

3.2020年下期のトピックス

ここから2020年下期以降、当社の活動状況について簡単にご説明致します。

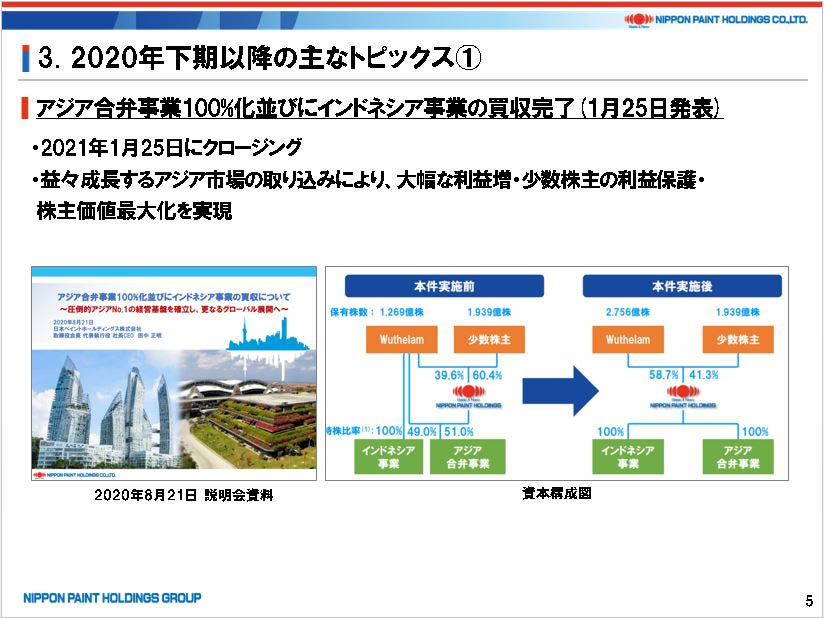

1月25日にご案内した通り、ウットラムグループとの60年間の協業成果として、アジア合弁事業100%化ならびに、インドネシア事業の買収が完了しました。Global One Teamとして、事業運営を加速してまいります。

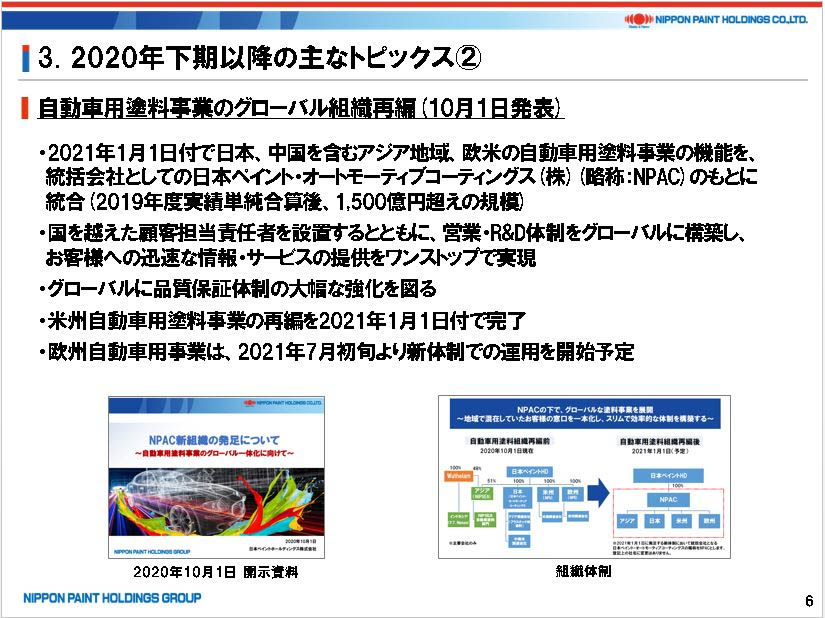

また、今年1月1日よりグループ内の自動車用塗料事業を統合し、新たなグローバルな組織NPACという名前で発足しております。その第1弾として、1月に米州の組織再編が完了しました。今年7月には、欧州の組織再編も完了する予定です。このように、国内への投資を含めて、自動車用塗料事業を更に強化し、お客様への迅速な製品・サービスのご提供をワンストップで実現できる体制を整えるとともに、グローバルに品質保証体制を大幅に強化していく所存です。

現在の社会課題である「新型コロナウイルス」対策に関する取り組みもご紹介申し上げます。

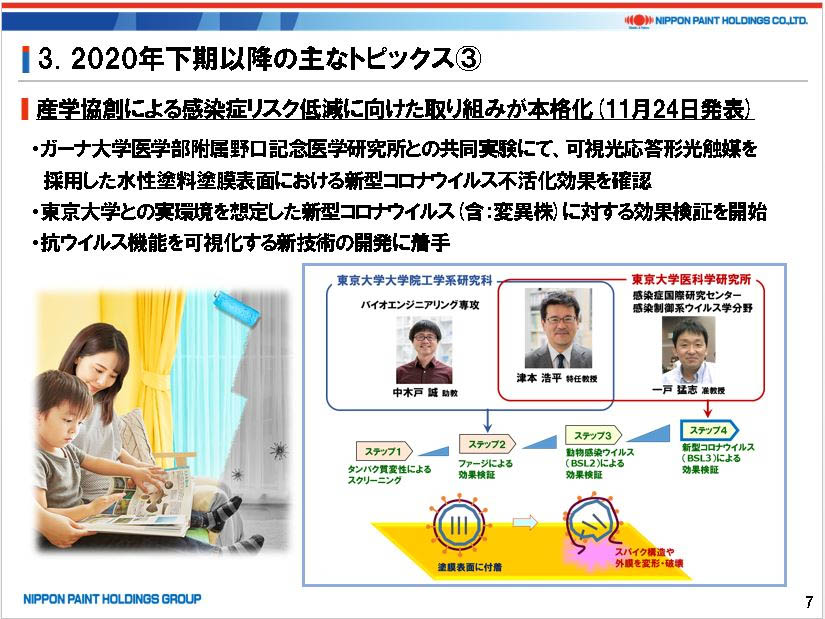

昨年10月より、東京大学において、「革新的コーティング技術の創生」という名称の社会連携講座を開設し、「感染症リスク低減」、「スマート社会」、「環境負荷低減・社会コスト抑制」という3つのテーマによる共同研究を進めてきました。現在東京大学の教授陣と、当社技術者が「One Team」となり、新たな塗料コーティング技術の開発を加速しています。

並行して昨年10月には、ガーナ大学医学部附属、野口記念医学研究所との共同研究において、可視光応答形光触媒を採用した水性塗料、塗膜表面における新型コロナウイルス不活化効果を確認しました。11月には東京大学が、実環境を想定した新型コロナウイルスに対する効果検証を開始し、新型コロナウイルスの変異種も含めて、順調に検証が進んでおります。

同年9月には抗ウイルス・抗菌製品に特化した新しいブランド「PROTECTON」を立ち上げました。DIY・家庭用の製品2種と、業務用の2種を順次発売し、大変大きな反響をいただいています。本年度(2021年)も、「PROTECTON」ブランドのもと、多数の抗ウイルス・抗菌の新製品を上市する計画ですので、その際には皆様にはいち早くご案内させていただきます。

塗料、コーティングや表面処理の技術は、世界中の人々の生活に彩と快適さ、安心をもたらすだけでなく、様々な社会課題の解決にも貢献できるという素晴らしい力を秘めております。この塗料が持つ可能性と高い技術力を広く知っていただきたく、この思いを「PAINT.WONDER」という言葉で表現しました。

昨年10月から放映している「PAINT.WONDER」をテーマとしたテレビCMでは、塗料が使われている建物、船、自動車、橋、道路などの社会インフラを通じて、塗料の素晴らしさと様々な機能を、タレントの多部未華子さんに紹介してもらっています。当社は今年創業140周年を迎えますので、この「PAINT.WONDER」の世界観を更に進化させ、さまざまな手法で皆様にお伝えしてまいります。

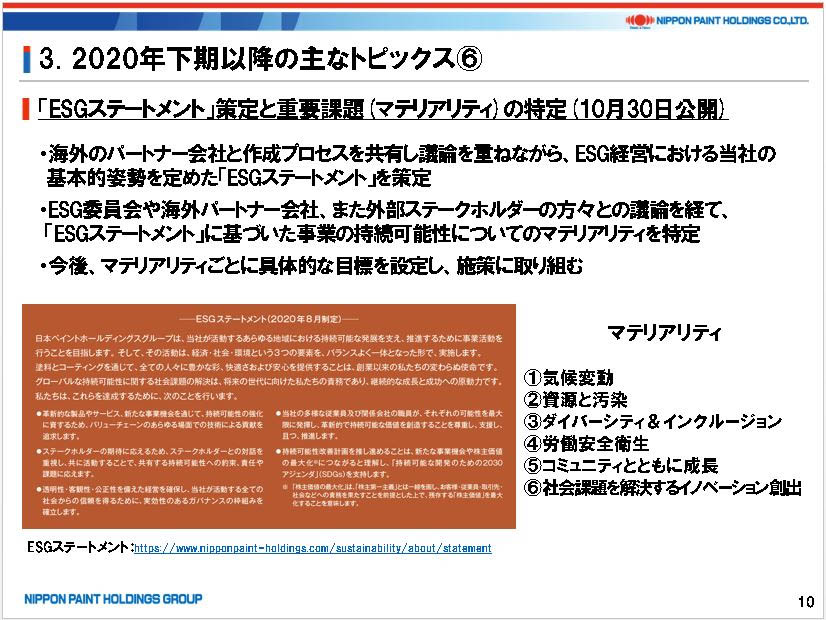

さて、当社グループは、SDGs・ESGの視点を経営の中核に位置付け、社会課題の解決を通じて、富の創出を図り、株主価値の最大化を目指しております。

昨年1月には、「ESG推進部」という独立部署を設置するとともに、4月に「ESG委員会」を発足させました。

また、昨年10月には、社員一人ひとりがESGをより「自分事」として捉えてもらうべく、海外パートナー会社とともにグローバルベースで議論を重ね、「ESGステートメント」を策定し、「マテリアリティ」を特定しました。

これらに基づき、ESG経営を継続的に推進してまいります。

さらに、このESGの観点から、地球環境に優しい製品開発も加速しており、船舶用塗料を手掛ける日本ペイントマリンでは、1月に環境に優しい船底用防汚塗料「FASTAR」を新発売しました。業界初のナノ技術による防汚剤溶出量の大幅削減が環境負荷の低減につながります。また、省燃費仕様によるCO2削減など、お客様のESG経営にも貢献することができます。今後の日本ペイントマリンの主力製品として、発売を拡大する計画です。

当社は、2月4日付で、格付投資情報センター(R&I)による格付けが、A-(Aマイナス)からA (Aフラット)への格上となりました。財務健全性を損なわずにアジア合弁事業100%化および、インドネシア事業の買収を実施した点、ならびに当社の業績がコロナ禍でも堅調であった点でご評価をいただいております。

4. 新・中期経営計画について

最後になりましたが、2021年から2023年度までの中期経営計画につきまして、3月5日(金)15時30分より、皆様にご説明の場を設けさせていただきたいと思います。詳しくは、近日中に案内状をご送付しますので、ご出席いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【質疑応答要旨】

Q. 2021年の見通しについて、各事業は順調な成長とあるが、各地域においての見通しはばらつきや違いはあるのか。

- 今期は各地域においては基本的に増収につなげたいと考えております。規模や比率は各地域により違いますが、大きな成長が見込まれるのは中国を中心としたアジア地域です。少し数字を交えて申し上げますと、IR説明資料P32~P35にお示ししております通り、日本は5%前後の増加、中国は10%前後、中国以外のアジアは5~10%増加の見込みです。一方、今回買収したインドネシアは10~15%、米州は5%前後の売上収益増加の見通しです。

Q. 日本国内での積極投資の具体的な内容について教えていただきたい。

- 日本の事業につきましては、リーマンショック以降、かなり投資を抑えてきたという事情がございまして、その結果、老朽化している工場がいくつもあります。工場の再編も含め、サプライチェーン全体の見直し今年から本格的に行い、決まったところから順番に投資していきます。

- 2020年は千葉の粉体工場を新たに立ち上げました。ここはDXを用いた機器を取り入れ、先進的な工場としました。

- 同様に千葉の樹脂工場の更新、広島工場の自動車用塗料ラインを岡山に移設、愛知県にある自動車用塗料の工場である「高浜」、「武豊」を統合し大規模の場所に移すこと。だんだんと目途が立ってきたので年内に開示できる段階になったら改めてご説明します。

- 今ある工場の形をそのまま使うのではなく、NIPSEA、Dulux、Dunn-Edwardsなど、海外パートナー会社の先進的な工場施設や技術を取り入れ、生産性の高い工場を作ってまいります。経営の観点からも工場の稼働状況がわかるスクリーンを作るなど検討しております。

Q. 工場・サプライチェーン改革の期間と費用感について教えていただきたい。

- 総額をまだ申し上げられる段階ではないです。7年くらいはかかると考え、3年単位でマイルストーンを設けて進めていく形です。大きなピクチャー、概念は既に出来上がっています。土地取得や機器購入など段階を分けて、3年ごとにステップを踏んで進めていきます。

Q. 2021年度の主な設備投資額と内容についてご示唆いただきたい。

- 今年度は総額約440億円(グローバルで)の設備投資を予定しています。工場設立、電着設備、オフィスなど多岐にわたりますが、詳細はまだ申し上げられる段階ではありません。

Q. ミャンマーのクーデターが御社の事業に対して影響があるか、あるのであれば具体的な対応を教えていただけるか。

- ミャンマーにはNIPSEAの出先の会社がありますが、大きな規模ではないため直ちに影響があるとは見ておりません。現状をウォッチしていますが、クーデター前には投資を増やすという議論をしていましたが、その件について見直しを検討しております。

Q. カーボンニュートラルの観点から塗料に対して求められるものとして、環境性能や製造工程の方針について教えていただけるか。

- 塗料を環境に適応したものをつくることは本業として行っております。スコープ1、スコープ2の分類において、当社のCO2排出量は4.7万トン。そのうちスコープ1は1.6万トン、残りがスコープ2です。

- スコープ1は当社工場での作り方を変えていくことでカーボンニュートラルのコントロールはできます。工場の更新・新設もその一部である。一方、間接であるスコープ2は、購入する電力についてはコントロールが難しい。今は石炭による電力発電をどのように変えていくか、政府の方針等を見極めながら探っていきたいと思います。

- 我々はグローバルで事業を展開しているため、世界でみるとCO2排出量は24万トン、そのうち半分は中国です。この部分につきまして、各地域でカーボンニュートラルの方策をEGS委員会で検討をはじめている段階です。

Q. 大体どういうスケジュール感で考えられているのか。

- 再来週にESG委員会でその議論のキックオフを予定しており、現在データ収集の段階です。日本の政府は2050年と提言しているため、そこも考えながら前向きに検討していきます。

Q. サプライチェーンの話に関して、国内の物流ドライバー高齢化の課題も認識されていると思うが、ハード・ソフトの面でどのような課題認識があるか?

- トラックドライバーの高齢化、トラックドライバーの減少、危険物を輸送するため、特殊な輸送手段をどのように確保していくか、というのは弊社側の課題です。また、人口構成が50代から40代、30代と段々減っており、従業員の人口構成も大きな課題となっています。これら全体を俯瞰すると輸送の費用をどのように効率化していくかのテーマもあります。工場から工場への輸送プロセスを簡素化していくことも含めて対策を考えています。

- 工場に関しては、海外パートナー会社を見ると、運ばれた原材料の受け取りから、倉庫の出し入れ、工場までの運送、さらに製造された塗料の受け取り、倉庫に持っていくのもすべてロボットで作業します。人員の数が非常に少なく、誤りも危険度も少ない先進的な工場があります。人員は塗料を製造するプロセスより、ロボットを制御する立場として配置することで生産性の高いサプライチェーン(工場の稼働部分も含め)を作っていこうと考えています。

Q. 本日の資料P7のガーナ大学医学部との共同実験の件、抗ウィルス機能を可視化する新技術に着手と記載があるが、この技術に関する進捗、可視光応答形光触媒技術の次の一手・商品展開を回答できる範囲で伺いたい。

- 資料の中に研究の段階を示しているステップ1からステップ4まであります。ステップ4の東京大学との実環境を想定した新型コロナウイルス(含:変異株)に対する効果検証を開始しました。ガーナ大学との共同実験では、実験室における効果検証で、実生活環境ではございませんでした。現在は実生活環境における効果を検証しているプロセスにあります。

- さまざまな角度から研究している中で、抗ウィルス機能を可視化できないかという話があり研究を開始しました。抗ウィルス機能を可視化できれば、どこにウイルスがいて、どう対応すればいいかということで非常に安心感が出てきますので着手した意味となります。

- 商品化については、できるだけ早く実施したいと東京大学の先生方も同様におっしゃっています。今後発売していく商品概要の詳細も現段階でお伝えできないですが、様々な形の商品を想定しています。弊社の商品の特徴は「塗膜」を使うことです。塗膜は汚れないという前提で考えれば、半永久的に使用でき耐久性が長い特徴があります。塗膜による抗ウィルス商品を安全な形で届けるという考え方のもとで商品の最終チェックを行っているものがいくつかありますが、実際の発売の際に詳細はご説明します。

以 上