世界がいつもと違って見える

青空の下の不思議なリビングルーム

僕の事務所にはあまり決まった作風のようなものがないのですが、自分なりの考え方をひとつ見つけたかな、と最初に思えたのは独立して間もない30代の頃に参加した、軽食販売スペースの設計案を募集するコンペでした。手つかずの自然が広がる北海道の草原に、ピクニック客のためのカフェをつくるプロジェクトでした。

自然にはもともと「大きさ」という概念がないって、ご存知ですか?北海道には、視界に人工物が存在しない風景というのがたくさんあります。道路や納屋といった大きさの物差しがないと人間は、例えば遠くに見える大木がどのくらいの距離にあるどんな大きさの木なのか、うまく掴めないんです。つまり、そんな場所に建築を置くことは、風景の大きさを決めてしまうことでもあるんですよね。そのことへの惧れのようなものがはじめにありました。

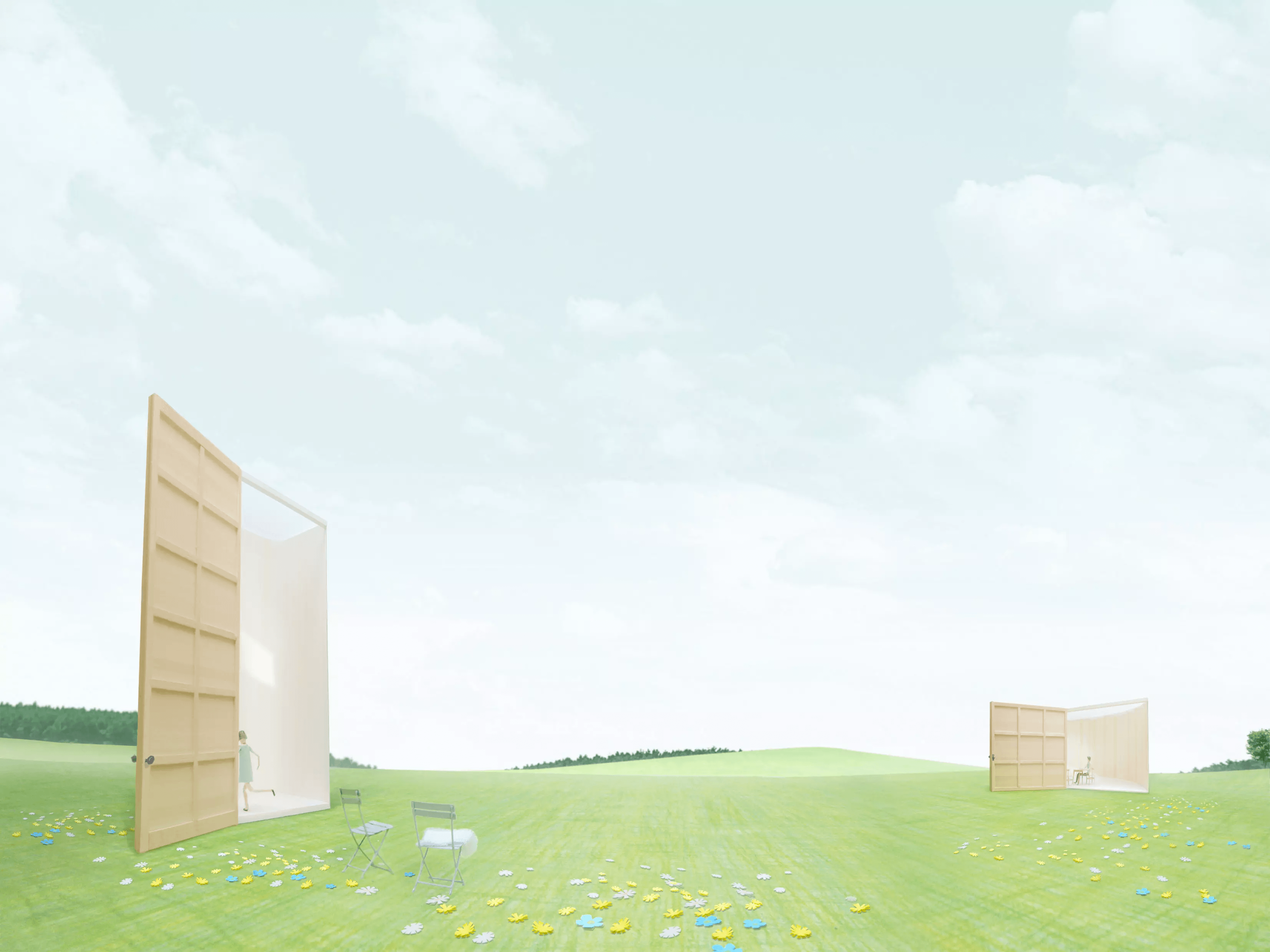

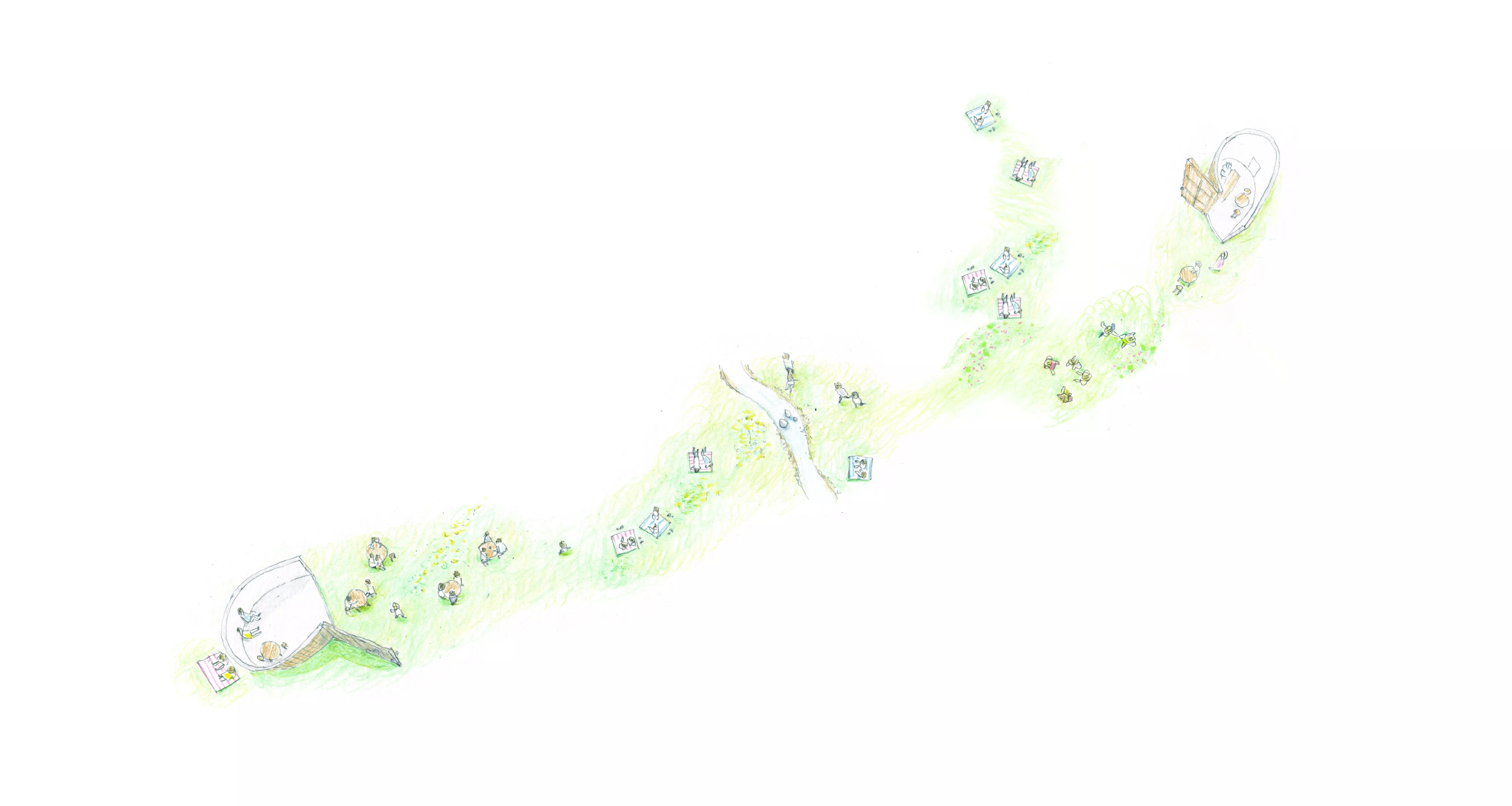

僕たちの提案は、開けると建物が隠れてしまうほど大きなドアのついた小さな売店と、ピクニックシートやガーデンファニチャーが仕舞ってある納屋を、あいだにたっぷり空間を挟んで置く、というものでした。つまり、お客さんのための部屋というのはありません。

ドアというよく知った形を拡大すると、相対的に風景がミニチュアのように感じられます。そのドアが開いた時だけ、大きさのない草原に部屋のような印象が現れるのではないか、と考えたんです。ピクニックの時間って、そこに来たひとりひとりが自分だけの場所を見つけることで初めて始まるものですよね。そういう可能性をあらかじめ建築家が摘み取ってしまわないようにしながら、家具の配置が常に変化する部屋が、ドアが開く度に現れる。そういう建築と風景と人々の関係を考えました。

建築の道を志したきっかけは

ギャラリーでの衝撃的な出会い

私が建築家を目指そうと思ったのは、高校二年の終わりくらいでした。学業や部活で目立つこともなく、そもそも大学に進学するかどうかすら考えたこともないようなぼんやりとした高校生でした。そんな私の転機になったのが、イラク出身の建築家・ザハ・ハディドのドローイング展でした。

ある日なんとなく入ってみたそのギャラリーで出会ったのは、美術の教科書で見たことのあるような絵画とはどことなく違う、けれども何がが不思議に掻き立てられる絵でした。彼女はその時点でまだひとつの実作もなかったのですが、お小遣いをはたいて買った作品集にあった、建築家の磯崎新さんによる「この才能はいかにして見出されたのか」を解説した文章も含めて、建築という未知の文化をとりまく雰囲気にすっかり魅せられてしまいました。それで、美大専門の予備校に行ってみることにしたんです。

そこにいた、高校の教室とは全く異なる人々に、またまた衝撃を受けました。知らない音楽や映画の話をする、個性的なファッションの彼らに憧れて、同じ話題に加わりたい一心で、それまで一人で行ったこともなかった映画館やレコード屋さんに通うようになりました。

彼らからは有形無形の多大な影響を受けました。自分の好きな音楽を見つけ、映画に夢中になりました。でも、最も大きな影響は、自由で創造的な気風のようなものだったように思います。世界は誰かが作ってくれるものではなくて、自分がこうと決めたらそこから始まるんだよ、というような。そのことはどこかで、北海道のコンペ案まで繋がっているかもしれません。

アルコランプのように

自由な発想で空間をとらえる

実は階段の設計、というか階段そのものが苦手なんです。階段って「大きさの物差し」の最たるものですよね。家の中であっても、動かせる家具以外にはできる限りそういう形を作りたくないんです。だから自分たちの設計には、階段を途中から壁の向こうに消してしまったり、自由に動かせるハシゴのようにものにしてしまうことが多くなりがちなんです。おかしいですよね。

でも、同じような考え方をするデザイナーはちゃんといるんですよ。日本ではバブルの頃に大流行したのでそういうイメージがついてしまいましたが、「アルコ」というカスティオリーニ兄弟(イタリア)のデザインした照明器具が、実は持ち運びを前提に設計されていたことはあまり知られていません。

これは、どんな場所にもペンダントライトの光を作り出してくれる照明なんです。もっと言うと、あなたがそれを置くだけで、そこにダイニングスペースが現れてしまう。私の事務所で初めて設計した《2004》という住宅には、実は固定の照明が一切ないんです。あらかじめペンダントライトを吊ってしまうと、その場所はずっとダイニングのままです。そうではないかもしれない、と思った瞬間新しい可能性が現れるような、そんなふうに建築を考えたかったのですね。

建築が決めてしまう光の質は、それくらい私たちの感覚に決定的な影響を及ぼすものです。2021年に携わったポーラ美術館(神奈川県)の「モネ―光のなかに」の会場構成も、そのことに細心の注意を払ったプロジェクトでした。それから、この仕事はこれまであまり言葉を持てていなかった「色」というものに対して、なんとなくその〝しっぽ〟が見えたような気がする機会にもなりました。

中山英之氏が審査員をつとめるAYDA(アジア・ヤング・デザイナー・アワーズ)公式サイトはこちら → AYDA