過酷な屋外環境の変化に対応する塗料技術

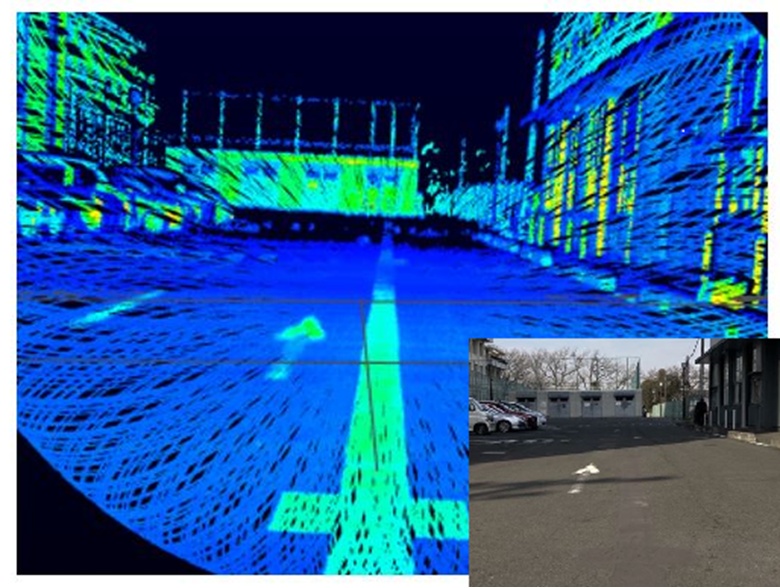

鉄道車両は、安全に早く目的地に到着できることはもちろん、快適性やデザイン性も要求されます。また、最近では環境への負荷が少ない移動手段としても注目されています。通勤列車か観光列車かの違いはありますが、一般的に鉄道車両用の塗料には見た目の美しさが求められます。

さらに、高速走行やトンネル内のすれ違いによる振動のほか、汚れ、夏の暑さや湿気、冬の寒さなど、四季を通じて過酷な環境の変化にさらされるため、高い保護機能も必要です。こうした走行環境に対応し、長く良い状態を保つためにはメンテナンスが重要となります。新車製造後も定期的に塗装のメンテナンスを行うことにより、車両の保全に努めています。

作業性とデザイン性の最適なバランスを追求

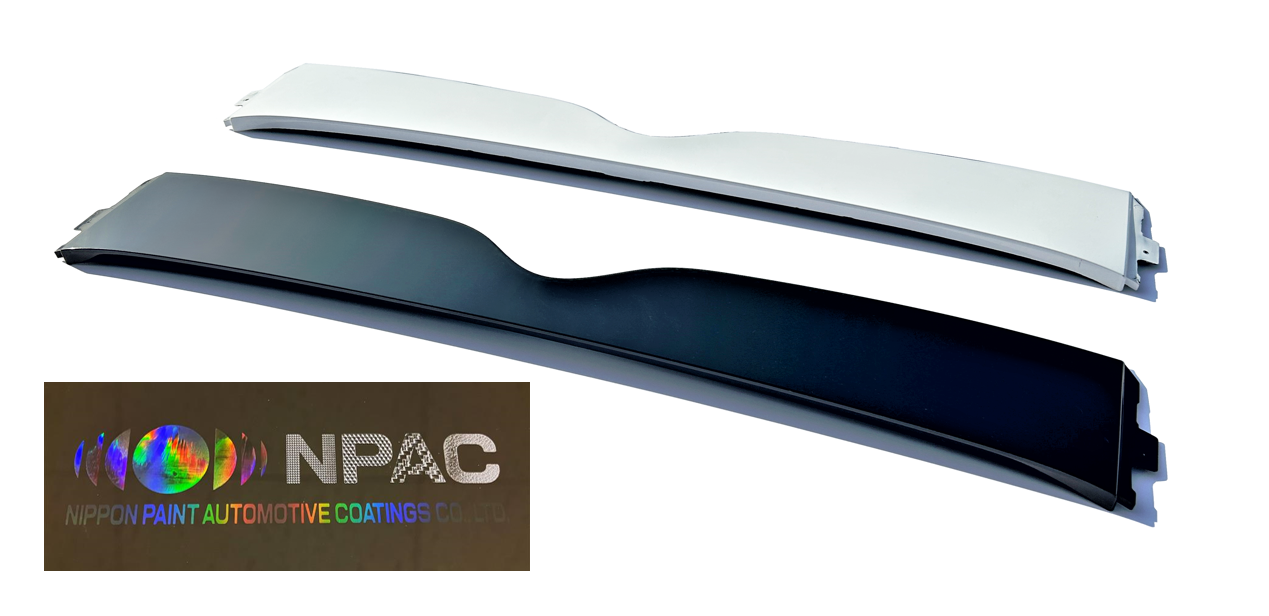

1990年代までの鉄道車両の外装は光沢が少なく、白を基調とした同系色が一般的でした。光沢を出すと車両外装板の凹凸が目立ちやすくなるためです。1990年代以降は車両の外装板に合金を使ったり、プレス加工の技術が進歩したりしたことで、溶接箇所が減少し、光沢感のあるメタリックカラーの車両も増えてきました。メタリックカラーは、見る角度によって色が変わるため、細かい色の見え方を調整する必要があります。また、塗装の作業も単色のソリッドカラーに比べてメタリックカラーの方が塗る回数が増加し、難易度も高くなる傾向があります。ソリッドカラーの場合は1回の塗装で20~30μm(1μm=1/1000㎜)の厚さになります。一方、メタリックカラーでデザイン性を出す場合、1回の塗装につき7~8μmと、より薄くかつ均一に何度も塗り重ねていかなければなりません。さらに、仕上げ保護用の透明な塗料であるクリアを塗る作業もあります。当社グループでは塗装の回数をできるだけ減らしながら、デザイン性を保つことができる塗料の提案に注力しています。

お客様が思い描いている色をカタチにする

鉄道車両用の塗料は実績のある材料から選ぶことが基本となります。鉄道車両に使う材料には決められた規格があり、新しい材料を採用すると提案までに時間がかかるためです。材料は赤色だけで約20種類、青色だと10種類は超えてきます。メタリックカラーも20種類程度あり、組み合わせ次第では何万通りにもなります。まず、平らな板に塗って発色を確認した後、山型の立体物に塗って色の陰影を確かめます。ある程度、色のイメージが固まってきたら、大きな面積に塗って再び確認していきます。これを繰り返すことで、最適な色を選んでいきます。色を決定する過程では、お客様と開発担当者の間をつなぐ役割を担うデザイナーのコミュニケーション能力が重要です。対話を重ね、きめ細かな修正を行うことで、お客様が理想とする色をカタチにしています。

鉄道車両用塗料に関するお問い合わせ先

・日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 お問い合わせはこちら

開発ストーリー