文字サイズ

「アセット・アセンブラー」戦略を支えるガバナンスの進化

MSVを追求する当社のガバナンスは、どのような進化を遂げようとしているのか?

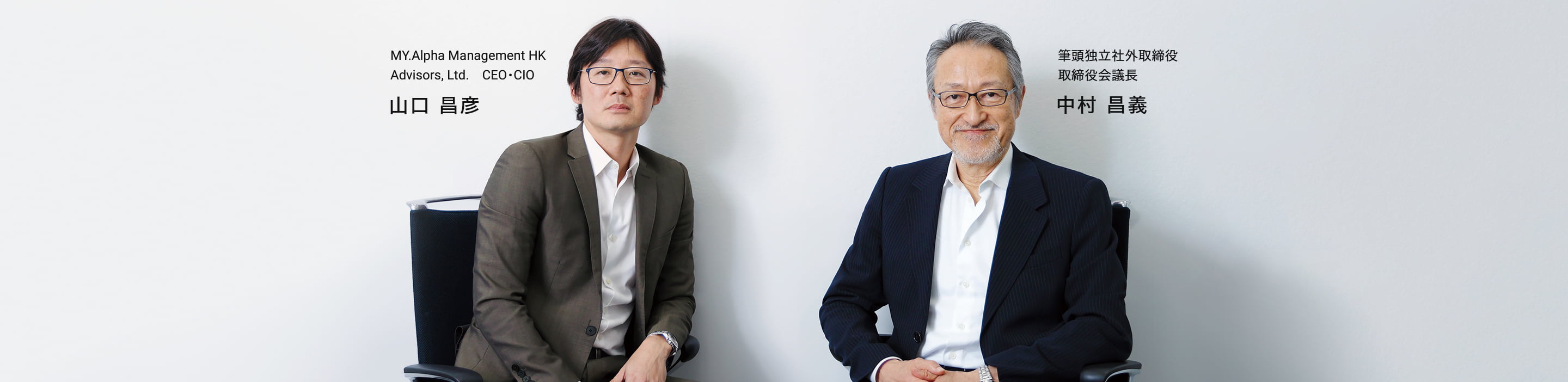

ー 本対談では、グローバルな投資運用会社MY.Alpha Management HK Advisors, Ltd.のCEO・CIOであり、当社の動向を長年注目し続けてきた山口昌彦氏と、筆頭独立社外取締役の中村昌義(取締役会議長)が、当社のM&A戦略とガバナンスの今後の展望について議論します。

MY.Alpha Management

HK Advisors, Ltd. CEO・CIO

HK Advisors, Ltd. CEO・CIO

山口 昌彦

筆頭独立社外取締役

取締役会議長

取締役会議長

中村 昌義

- MY.Alpha Management HK Advisors, Ltd. CEO・CIO 山口 昌彦

- Morgan Stanley、Citadel Investment Groupを経て、その後York Capital Management。同社在籍時には、アジア部門の責任者として運用資産を大幅に拡大。2021年にYork Capital Managementからスピンオフし、MY.Alpha Managementを設立。アジア地域全体を視野に、経営層の価値創造への姿勢や市場の歪みへの視点に注目した柔軟な投資戦略で高い運用実績を誇る。2025年第1四半期現在の運用資産残高は22億米ドルを超える。

1. 日本ペイントへの関心

| 中村 | 最初に山口さんが当社に関心を持たれた背景をお聞かせいただけますか? |

|---|---|

| 山口 | 私は、アジア合弁事業の連結化によりウットラムグループの持分比率が約39%に増えた2015年以前からも、御社を日本国内でも特に魅力的な企業だと評価しその動向に注目していました。その後、2021年初頭のアジア合弁事業の100%化、インドネシア事業の買収によってEPS成長率が向上し、さらに評価が高まりました。御社へのウットラムグループの持分比率が58.7%に上がりましたが、その間のガバナンス体制の強化も株式価値向上へのコミットメントの高さが確認できて安心感につながりました。御社は国内のマージン改善、成長率が高いアジアで高い市場シェアを誇る中、継続的に市場シェアが上昇している点も大きな魅力です。とりわけ最近はオーガニック成長に加えて、M&Aを通じた非連続な成長も実現しており投資妙味がある企業だと見ています。 |

2. AOCの買収とリスク許容度を高めるガバナンス

| 中村 | かなり以前から当社に関心を持っていただいていたのですね。ところで今回のAOCの買収は、取締役会にとって次の成長に向けた「アセット・アセンブラー」モデルの具現化として大きなステップでした。山口さんの当社に対する見方に変化はありますか? |

|---|---|

| 山口 |

塗料事業から事業領域が少し広がる動きという印象を受けています。AOCの買収で御社の姿が徐々に変わっていきますよね。2022年頃から「アセット・アセンブラー」という概念が出てきたと思いますが、それを実現する第一歩となる案件として興味深く見ています。塗料以外にも事業領域を拡大することが「コングロマリット・ディスカウント」に陥らないようにするため、AOCが着実にEPS成長に貢献することが重要なステップになるかもしれません。日本企業にありがちな課題として、多くの事業を抱え過ぎると、何を持っている会社なのか分からなくなり、分析が難しく評価が低下するケースもあります。AOCの買収がEPS成長につながることで、そうした状況を回避しつつ、適切なポートフォリオ運営が可能になり得ると考えています。 AOCは、御社の既存ビジネスと業種的にも近しいものがあり、統一感のあるアセット・ポートフォリオを維持できる可能性があります。また、AOCはキャッシュ・フローの創出能力が高く、さらにオーナーシップの変遷により事業内容がクリーンアップされ、非常に筋肉質な状態で買収された印象があります。これをきっかけに、御社のキャッシュ・フローの強さにも注目が集まり、マルチプルが切り上がることを期待しています。 企業買収において、相対的に低いマルチプルで良いアセットを取得するのは、市場で流動性が高い金融商品を買うのと比べて、行動の思い切り度合いが全く違いますよね。つまり、そうした良い条件での買収は、景気が悪い時期や、何らかの理由でその企業が市場から低い評価を受けている場合でないとなかなか実現しません。一連の景気サイクルを通した長期的視点で見ると、大株主であるゴーさん、取締役会、社外取締役は企業買収に関してどのような考え方をお持ちでしょうか? |

| 中村 |

以前に比べて変化の激しさが増し、アップダウンの振幅が拡大しつつある事業環境において、「買収機会に対するリスクの感応性を上げ、その許容度をどう上げるか」というのが取締役会の最大のテーマです。執行がいかに身の丈限界までの挑戦をできるかが重要です。精一杯背伸びしていると感じているかもしれませんが、ときに潜在的にもっと実力があるという自覚を促し、リスクテイクをエンカレッジするのが私たちの役割だと思っています。 他方、既存ビジネスにリスクマネジメントのシステムを整えるのは非常に重要なことです。基本的には各アセットに自己完結型の体制を整えましょうという方針です。監査さえも自己完結型にし、問題があればその解決に向けて自然と共同社長、必要とあれば取締役会にサポートを求める仕組みの進化に努めています。このような内部統制・監査の体制を整備することにより、執行がより自信を深め、さらなる飛躍に挑むことができます。結果的に、次のAOCのような案件の実行にも拍車が掛かるでしょう。 |

3. MSV追求に向けたM&A

| 山口 | 御社の場合、ウットラムグループという大株主がいる中でも、ガバナンス体制がしっかりしていて、単にゴーさんのためのヴィークルではなく株主価値向上を図るM&Aが行われていると、投資家として自信が持てれば持てるほど長期的に評価しやすくなります。また、時価総額が2.5兆円規模である割には流動性が少し足りないように感じます。流動性が向上すれば、より評価が高まる可能性があると思います。 |

|---|---|

| 中村 | ウットラムグループとしては以前より、「MSVに資する大型のM&A取引などに向けて株式発行による資金調達が必要となる局面があれば希薄化は厭わない」というスタンスを表明しています。その点は市場で浸透していますか? |

| 山口 |

浸透しているかどうかについては判断が難しいですが、御社のキャッシュ・フロー創出力やネット・デット、EBITDAレバレッジの水準を考えると、AOCくらいの規模の案件であれば株式発行による資金調達の必要性はないと考えていますし、希薄化をしてほしいとも思っていません。 また、即座に市場に理解されないような買収を行うと一時的に評価が下がるリスクがありますが、そのような買収も長期的には市場に評価される可能性があると私は考えています。何らかの理由で買収対象会社の価値評価が低下している際に売り手が許容可能なプレミアムを付与して買収したとしても、それがシナジーを創出できるものであれば将来的には市場からの評価も伴うでしょう。 |

| 中村 | なるほど。我々はこれまで多くのM&Aでシナジーを考慮せずに、必ず初年度からEPSaccretiveであることを前提に価格を設定し実行してきました。シナジーを買収目的にしない、シナジーは将来的なプラスアルファなリターンとして考えてきました。価格設定にシナジーを考慮しないというのは、非常に慎重で堅実なアプローチだと考えています。今お話しいただいたようなシナジーを価格に盛り込んだ買収は、株価を一時的に下げる可能性がある一方で、中長期的にはそのレベルのリスクを許容する価値を投資家は見出すこともあるのですね。 |

| 山口 | はい。日本ペイントの株主である私としてはM&Aなどの大きなニュースが出た場合、そのタイミングで買い増しをすると思います。なぜなら、企業の姿が大きく変わるような買収の場合、それが成功するのであれば、評価は必ず上がると考えるからです。短期的には株価のリアクションがネガティブになる可能性がありますが、半年から1年後、あるいはシナジーが明確に見えてきた段階では、「1+1=3+」になるような評価を受ける可能性があります。しかし、そのロジックが理解できない投資家からは批判されるリスクもあり、バランスが必要です。理解してもらうためには、買収が株式価値向上に資することについて適切な説明が必要です。 |

| 中村 | これまで当社が検討対象としてきた案件は、自社のマルチプルを基準として、シナジーを考慮しない値付けによるEPS accretiveな取引が実現可能な範囲内に留めてきました。そのため、相対的に高いマルチプルでの買収は基本的に避けています。ただ、ご指摘のようにそれを超える挑戦が必要な場合もあるのかもしれません。 |

| 山口 | そうですね。常にそのような姿勢でM&Aを行おうとすると、時価総額を倍にするとか、株式の流動性が高まるようなファイナンシングを必要とする大規模な案件の実行は難しいかもしれません。そうは言うものの、そのような大規模案件を好況な時に行うとマルチプルが非常に高くなってしまいます。ターゲットの事業・市場の不確定要素が高まる時期に、比較的低いマルチプルで買収を行える機会を狙うべきです。また、自社の株価のマルチプルを高める努力も重要だと思います。大株主がいる御社は、他の日本企業と比較して、自社株買いや配当の増加など、柔軟な資本戦略を実行することが制約され、株式の流動性の問題も含めて他社に比べて少し動きづらいという印象を受けます。そうした制約を取り払うためにも、大規模なM&Aを通じて事業規模を拡大し、株式の流動性を高める戦略は非常に面白いと思います。 |

| 中村 | そのようなM&Aの実現を我々も望んでいます。AOCの買収は、執行サイド、取締役会ともに大きな一歩を踏み出したと感じています。今後より大きな案件に挑戦していく必要がありますが、MSVを追求する上で将来のシナジーなども改めて検討する余地もありそうですね。 |

4. 独立社外取締役に求めるもの

| 中村 | 指名委員会等設置会社である当社の取締役会は、独立社外取締役が2/3(9人中6人)を占めております。指名、報酬委員会は過半数を、監査委員会は全員が独立社外取締役です。このように独立社外取締役が主導的に取締役会を運営していますが、その構成については、何かご意見をお持ちでしょうか? |

|---|---|

| 山口 | ファンド出身者であったり、市場のバックグラウンドを持つ人材がさらに取締役会に入ることで、少数株主の利益を意識していると感じてもらいやすくなり、取締役会に対する安心感を生み出す可能性があります。株主や市場が「この取締役会はマーケットの意見を理解している」と感じることができるのではないでしょうか。ところで、最近は日本企業もサクセッションプランを導入していますが、御社はどう考えていますか? |

| 中村 | 当社はシステマティックに後継者養成選抜プログラムを組むような形式にこだわったサクセッションプランの策定は行っていません。その代わりに、後任は各ポジションにおいて社内で自然に育ちつつありますし、いろいろな案件を通じて外部の経営者と接する機会もあり、「この人は面白い」と感じることもあります。山口さんにとってサクセッションプランは、投資を検討する際に重要なファクターになりますか? |

| 山口 | 確かにタイミングを見て次のリーダーをある程度明らかにしておけば、それが市場の安心感につながり、評価を得やすくなる可能性はあると思います。 |

| 中村 | サクセッションプランと並んで投資家は経営陣の報酬についても関心があろうかと思います。最近は、報酬がフォーミュラに基づいているか、基本給・短期インセンティブ・長期インセンティブの割合がどうなっているか、株式報酬がどの程度含まれているかなどの形式を重要視される投資家もおられるかと思います。当社は共同社長については、総報酬を毎年決定した上で現金と株式報酬の比率を決めることにしています。2022年からは共同社長の報酬に株式を組み込むことは必ずしもモチベーションをより高めることにはつながらないと判断し、競合他社よりも総報酬をやや抑え気味にした上で、全額現金報酬としています。 |

| 山口 | 報酬に株式の割合がある程度含まれている方が、市場に安心感を与えると思います。報酬が全額現金である場合、市場から見て株価への意識が低いのではと少し物足りない印象になる可能性があると思います。経営陣と株主とのアラインメントがしっかり働いていることが重要であり、例えば、現状の総報酬に対して10%ほどで、期間1年程度の短期のオプションを加えるような形にするのが良いと思います。これにより、株価の上昇が毎年の報酬に直結する仕組みを導入することが可能です。現金報酬は減らさず、オプションでインセンティブを強化する形であれば投資家も納得しやすいと思いますし、経営陣に対して「毎年株価を上げる努力をしてほしい」というメッセージを込めることができます。 |

| 中村 | 株主とのアラインメントの面では、現状の報酬には株式を含みませんが、共同社長は自身で当社株式を購入してきています。どちらの仕組みが良いかは議論が分かれるところですが、報酬を10%ほど増やす形であれば、追加コストも少なく、分かりやすさも含めて投資家に評価される可能性が高いということですね。株式報酬については、引き続き検討していきたいと思います。 |

5. 対談を振り返って

| 中村 | 山口さんのお話を伺って、投資家がいかにロングスパンで当社に関心を持っていただいているかとてもよく分かりました。また、MSV追求に向けた「アセット・アセンブラー」モデルに対する期待も強いことを感じ大変有意義でした。投資家の期待に応えるためにさらにリスク許容度を向上するべく、ガバナンスの進化に努めてまいります。本日はありがとうございました。 |

|---|