業務・組織のあり方を見直し、意識改革を推進

日本グループでは、生産性の向上によるEPSの改善を通じて、MSV実現に貢献するべく、組織・人材の観点から変革を受け入れ、業務や組織のあり方を根本から見直すとともに、従業員一人ひとりの意識改革を進めています。

具体的には、NIPSEAグループの企業文化「LFG(Lean for Growth)」を踏まえ、今後の行動指針と意識改革のための「日本版LFG(J-LFG)」を2021年初に導入しました。以降、事業所・工場単位で「J-LFG」の理解を深めるための説明会や経営陣との対話を実施しながら、非効率な業務やプロセスを徹底的に見直し、場合によっては潔く排除しています(Lean)。こうした取り組みによって生まれたリソースは、顧客ニーズを満たす製品開発、サービス向上、従業員のスキルアップなどの将来の成長(Growth)に活用しています。また、J-LFGの実践を通じて事業や組織の成長に貢献したチームや個人を表彰する制度「J-LFG Awards」を創設するなど、取り組みや好事例を共有しながら、互いに認め合い、賞賛し合える文化を創っています。

J-LFGの実践を通じて事業や組織の成長に貢献した

チームや個人を表彰する「J-LFG Awards」

「J-LFG Awards」は、生産や営業、研究開発、企画・管理部門などのあらゆる部門・職種において、事業や組織の成長に貢献し、活躍したチーム・個人をたたえる表彰制度です。日本グループの孫会社を含めた全ての社員を対象に、自薦・他薦を問わず応募することができます。「J-LFG」「VITALS」の体現度合いに基づき、成果だけでなく、取り組み姿勢などのプロセスも重視して各賞を決定しています。

J-LFGの概要

J-LFG (Lean For Growth)

お客様に他社より優れた価値を素早く提供し、株主価値を最大化(MSV)するため、全社員が事業環境が良い時も悪い時も、前向きで無駄のない取り組みを心掛け、それにより生み出した余力を成長策に振り向ける。

VITALS ~ LFGを実践するために必要な6つの要素~

| Vigilance | 健全な警戒心 | 視野を広く持ち、警戒し、備え、反応する |

|---|---|---|

| Insatiable appetite | 飽くなき追求 | 「より良く、より多く」を追求し、大志を持ち、妥協しない |

| Teamwork | 全社的チームワーク | お互いを信頼し、尊重し、協働することで組織を強くし、サイロを作らない |

| Agility | 敏捷性 | 状況を察知し、迅速かつ臨機応変に対応し、競合より常に一歩先を行く |

| Leanness | 組織の効率性 | 余分なものをそぎ落とし、筋肉質な組織とする |

| Stamina | 強靭な持続力 | 期待を上回るための努力を惜しまず、情熱的かつ粘り強く、やり抜く |

受賞者の声

J-LFG Awards 2023受賞者の声

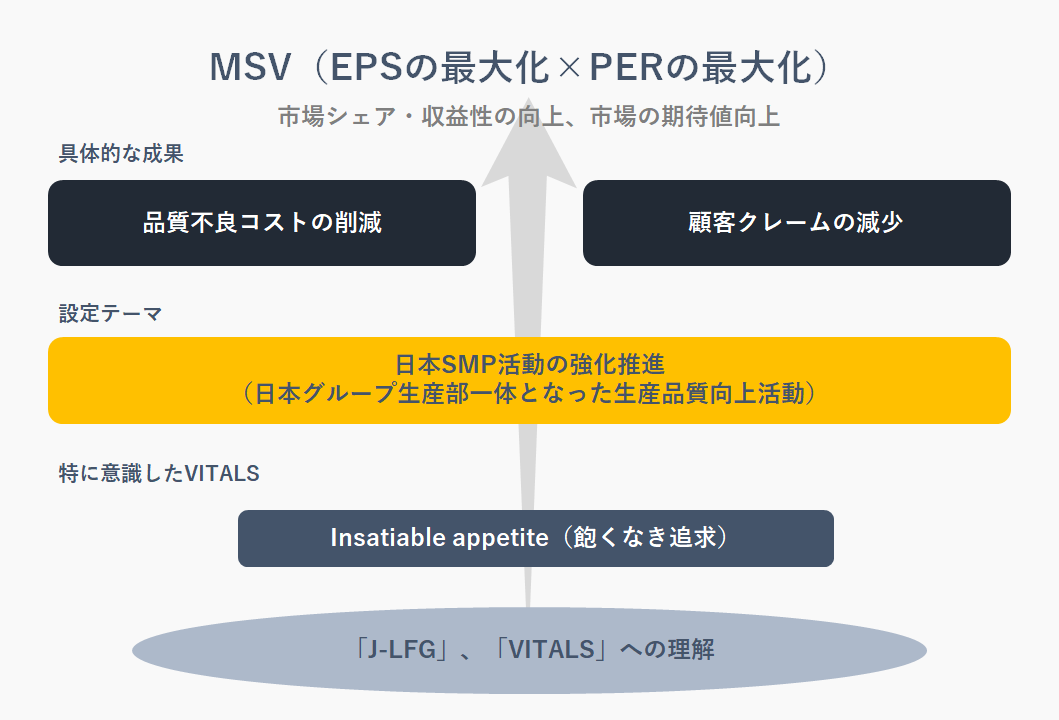

日本SMP活動の強化推進

日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社

オペレーショナルエクセレンス部 サプライチェーン室 SC統括グループ

Gold Award受賞 (代表者) 原 岳史

『生産品質』は塗料メーカーである私たちにとって最も重要な要素のひとつです。品質は様々な要因に影響を受けるため、安定した品質のためには、あらゆるリスクを管理下におくことが重要です。当社では、生産品質向上に向けた独自の取り組みである「SMP(Strong Manufacturing Program)」を1990年代から開始していますが、分社化以降、グループ会社間で交流する機会が少なくなり、SMP活動も弱体化していました。そこで、日本の生産が再び一丸となり、生産品質向上にむけてSMP活動の活性化に取り組みました。

具体的なSMP活動の内容は以下の通りですが、加えて、生産現場のメンバーが日々挑戦している改善活動の積み上げが、SMP活動の礎となっています。

- SMPダッシュボードによる状況・成果の可視化

- 生産品質のプロである『SMPアドバイザー』の全工場診断による現場レベルの数値化と工場毎の目標設定

- 教育環境やグローバル品質大会の復活といった人材育成

- 東・中・西エリア交流会による人材交流

SMP活動を強化した結果、重大な品質異常や顧客クレームは減少し、各社の生産品質が向上しました。これにより『お客様に他社より優れた価値を素早く提供する』というJ-LFGの根幹に貢献することができました。 今回の成果を得られたのは、日本の全生産メンバーと推進リーダーがVITALSの精神でSMP強化活動に向け、Insatiable appetite(飽くなき追求)があったからだと思います。また、現場の一人ひとりがSMPの重要性を理解し、生産現場が主人公となって活動したことで、日本の生産全体のムーブメントに発展したことも、成功した大きな要因と考えています。 今後は、他部門を巻き込んだより大きな活動へと昇華させること、さらには海外グループ会社との知見の共有を行い、さらなる品質向上を目指します。

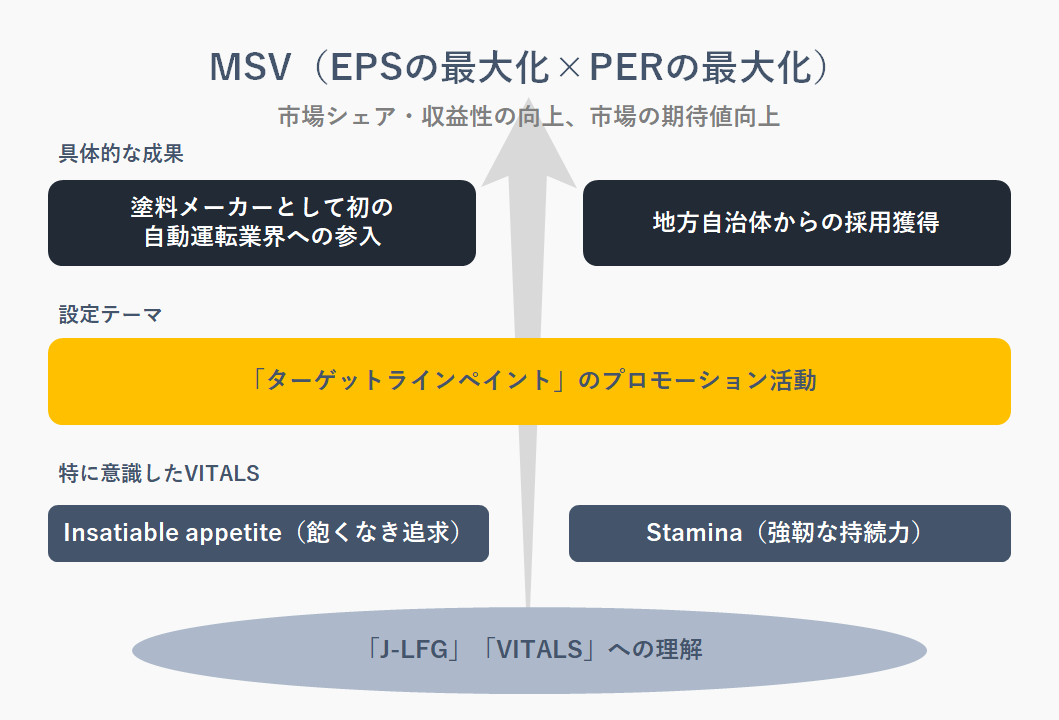

ターゲットラインペイントのプロモーション活動による自動運転業界への参入と浸透

日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社

営業本部 新規市場開発部 道路白線

Silver Award受賞 (代表者) 笠置 政志

私たちは、自動運転用塗料「ターゲットラインペイント」の開発、およびプロモーション活動による業界プレイヤーとしてのポジション確立を達成しました。「ターゲットラインペイント」は、路面に塗装することで、車両に搭載されたセンサーであるLiDARが、ラインを認識・追従することで自動運転を実現します。

開発中は「我々の目的は塗料を売ることだが、『ただの塗料サプライヤー』では入手できる情報が限られ、結果的に価値提供できない」と考えました。そこで、VAITALSの「insatiable appetite(飽くなき追求)」の観点から、一塗料サプライヤーではなく、自動運転実証実験の中核メンバーとしてコンソーシアムに参画・露出することで網羅的に情報を入手し、その情報をもとに製品開発からマーケティングに至るまで先手を打つことができました。

また、令和4年度国土交通省補助事業「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転実証調査事業)」に採択された自治体のうち、複数の自治体のシステムにターゲットラインペイントの採用が決定しました。さらに、大阪万博の会場輸送にも採用が決まっているため、国内のみならず世界に向けて事業規模を拡大させる絶好のチャンスでもあると考えています。

今後は、自動運転社会の到来に備え、技術・マーケティングの両面からターゲットラインペイントの拡大を目指すとともに、塗料が提供できる新たなソリューションを提案していきます。

防食横串活動

日本ペイント株式会社

技術統括本部 技術管理部

Bronze Award受賞 (代表者) 富岡 健吾

海外を含めたグループ会社にて、互いに技術シナジーを与え合い、特に2023年度は日本全体の事業貢献を行ってきました。その際、Leanness(組織の効率性)やAgility(敏捷性)を特に意識しました。

異なる事業領域のエキスパート、グループ会社メンバーとともにゼロから活動のプラットフォームを立ち上げることは、やりがいがあった一方、多くの困難もありました。社内で幾度も相談・提案を行い、やっとの思いで土台を築きました。諦めず粘り強く取り組むことがうまくいったポイントでした。

今後も、技術シナジーを発揮すべく会社の枠組みを超えて挑戦していきます。

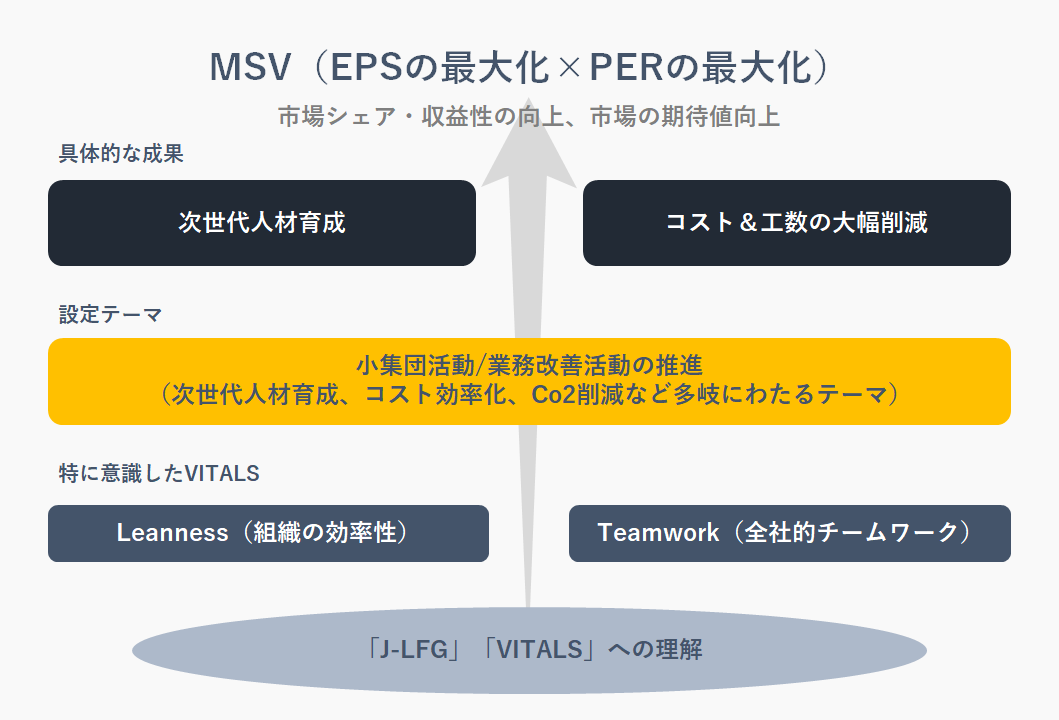

小集団活動/業務改善による人財育成&コスト・工数の大幅削減

NPA製造株式会社

社長

Encouragement Award受賞 (代表者) 渡邊 信之

本プロジェクトでは、次世代人財育成、コスト効率化、CO2削減など、様々なテーマを小集団かつ短期間で遂行・成果報告を行うことで、人材育成&コスト・工数の大幅削減を達成しました。これはVITALSの「Leanness(組織の効率性)」、「Teamwork(全社的チームワーク)」 を意識して実行したものです。

ここ数年、①コロナ影響による利益低下 ②後継者不足 ➂光熱費高騰など、我々にとって逆風となる環境変化がありました。厳しい環境下でも「強い会社」となるためには、現場リーダーである班長クラスの次世代人材育成と、全社員が日々改善に取り組むことが重要です。そのために①知恵を出す ➁状況を分析する③行動に移す、というサイクルを全社に展開することで、「社員が自ら考え行動する機会の創出」、「コスト・工数の大幅削減」を達成しました。さらに努力する社員を評価し「褒める」+「報いる」の仕組みを作ることで、この活動を継続したものへと変化させることができました。主な活動内容は以下の通りです。

- 小集団活動

4ヵ月周期の短期間で、経費削減・工数・環境改善をテーマに関係部門を巻き込んで課題解決するプログラムを推進。人財育成面では、知恵だし、思考力、折衝力などの強化を目的とし、工場長、社長、役員からのフィードバックを実施。 - 省エネ推進活動

光熱費高騰のコスト削減、カーボンニュートラル達成に向け、約200件の削減対策を募り、22年対比で数百万単位の削減を達成。 - 業務改善提案制度の復活

全社員参加の改善活動を目指し、従来の改善活動制度を復活。工数削減、製造経費、RMCCコスト低減に向けた提案は、2023年9月末現在で1,329件提出済み。

逆境は私たちを成長させ、強い体質に変われるビックチャンスだと考えています。それを乗り越える経験は・努力は、自分自身に数年後に必ず現れると信じています。今後も社員全員で利益を創出し、より「強い会社」となることを目指します。

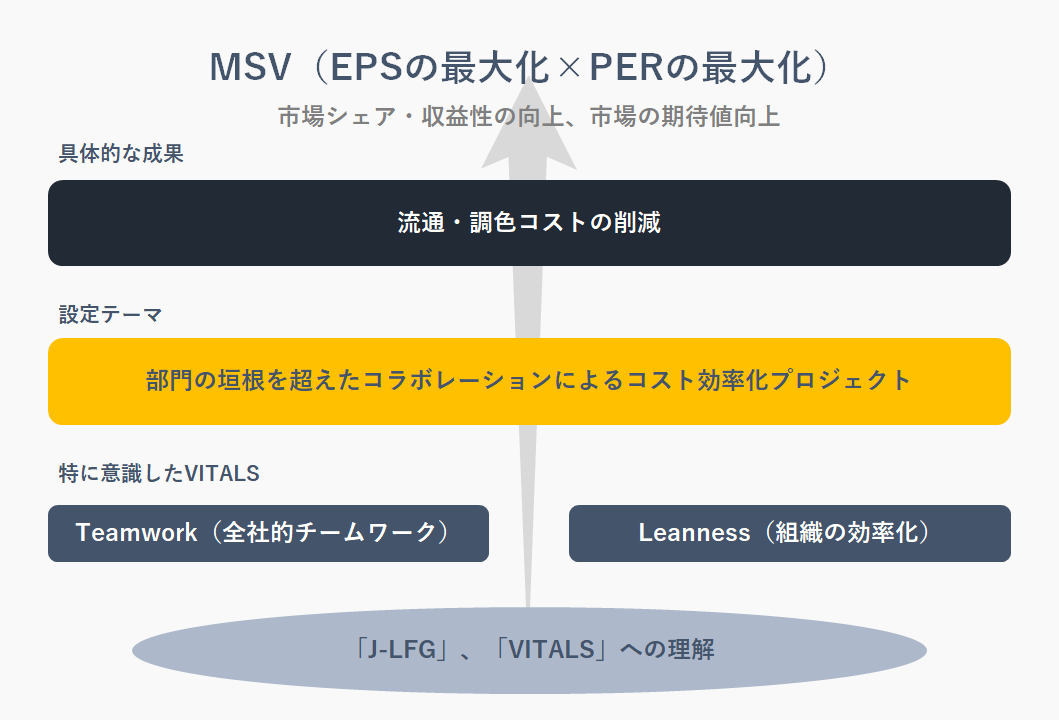

西日本流通・調色グループ 部門間連携によるチャレンジ

日本ペイント株式会社

生産物流本部 西日本生産物流部

Encouragement Award受賞 (代表者) 七良浴 毅

日本ペイント株式会社の西日本流通・調色グループでは、VITALSの中でもTeamwork(全社的チームワーク)とLeanness(組織の効率性)に重点を置いて活動しました。昨今、内外環境が劇的に変化(高騰するコスト・低迷する市況等)する中、流通・調色コスト等の削減は必須の課題です。この課題に対応するために、部門間のサイロ化を防ぎ、部門間のコミュニケーションやコラボレーションを積極的に推進する活動を行い、部門だけでなく会社全体の利益の最大化に取り組みました。

自部門のメリットを考えれば、取り組みたくないと思うテーマだったかもしれませんが、各部門が会社全体の利益を考えて動いたことで、プロジェクトを遂行することができました。今後は西日本のみならず、全国規模に活動を展開し、全社視点でのさらなるVITALSの体現を目指します。

原料管理システムを用いた製品の安定供給、安価原料調達

日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社

技術本部 調達技術

Gold Award受賞 (代表者) 澤口 彰廣

「J-LFG」や「VITALS」の実践を通じて、事業環境の好不調に関わらず当社グループの成⾧・収益性を最大化するため、原材料の安定調達や価格低減のためのICTツールを製作しました。従来、偏在かつ属人的であった原材料・製品関連情報をICTツールの活用により一元的に統合することで、関係する全部門が必要な情報を迅速かつ容易に複眼チェック・合意することが可能になり、有事の際にも既存原材料に対する互換品の標準価格や実勢価格、クリスクロス実績の自動解析によるタイムリーな収益確保の仕組みが実現しました。今後も「J-LFG」や「VITALS」の理解をグループ会社やパートナー会社と共有しながら、ICTツールを通じた業務プロセスの変革による持続的な成長につなげていきます。

マリンサプライチェーン構造最適化による経費削減

日本ペイントマリン株式会社

業務グループ

Silver Award受賞 (代表者) 池田 亜生子

前例踏襲ではなく、最良・最善の姿を追求し、大きな収益貢献の成果を出したことが評価されました。当チームは「Project True GSCM(真のグローバルサプライチェーンマネジメントへ)」というテーマを掲げ、市場・顧客の状況変化や実態に即した生産・物流・倉庫(在庫)の最適化に取り組んできました。VITALSのすべての観点を意識し、前例にとらわれない新たな価値創造につなげることができました。今後は日本だけではなく海外も含め、最善・最適な姿を追求していきます。

環境対応型 低VOCクリヤーO-4100の開発・導入

日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社

Project X 低VOC2Kクリヤーチーム

Bronze Award受賞 (代表者) 石河 智之

本件は、拠点・国を超えたチーム体制で、開発期間が非常に短い必達案件でした。より一層のチームワークと最後まで油断しない強固な達成志向を発揮した点が、「Teamwork」「Stamina」として評価されたと理解しています。しかし、この結果は「J-LFG」を意識したものではなく、当社に根付いた「モノづくりの精神」に基づいて全力を尽くしたことが「J-LFG」「VITALS」に結びついたのだと思います。「J-LFG」は特別な活動・成果でなければいけない、と考える方もいるかもしれません。そうではなく、当社のPurposeのもとで行う活動は全て「J-LFG」「VITALS」につながります。全員で積極的に「VITALS」を語り、讃え、我々の強みを認識し、グローバルNo.1を目指して頑張りましょう!

原料採用の最適化によるESG経営への貢献

日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社

技術・生産・調達共同チーム

Bronze Award受賞 (代表者) 吉田 圭佑

近年の目まぐるしい社会環境変化において、サプライチェーン確保と企業成長・ESG貢献を当社グループのマテリアリティの一つと認識し、取扱原料に着目して取り組みました。本活動では、調達・技術・企画・生産部門が垣根を越えて問題意識を共有、社会貢献と企業成長につながる行動指針「J-LFG」を目指し、その要素である「VITALS」を全員で実践に移すことで達成できたと思っています。安価調達・安定品質など様々なハードルに対して、多角的な調査・解析を経て、全員がリーダーシップを取り行動に移したことで、従来の固定観念から脱却したアイデアや新たな可能性を見出せたことも、本活動の大きな意義として認識しています。本活動は今回が終わりではなく、今後の企業成長やESG貢献活動の第一歩とし、継続成長に向けて邁進して参ります。

当社国内グループ横断でのLCA算定方法の確立

日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社

安全環境グループ

Encourage Award受賞 (代表者) 松下 雄治

ライフサイクルアセスメント(以下、LCA)は私たちの製品一つひとつが地球環境にどれぐらい影響を与えるのかを数値やデータで示す手法です。2022年に当社国内グループ横断のLCAワーキンググループ(以下、WG)を発足させ、具体的なLCA算定手法を確立しました。その際に特に注力したポイントとして、VITALSの中でも「Vigilance(警戒心)」と「Teamwork」についてご紹介します。「警戒心」について、昨今の脱炭素やサステナビリティといった大きな潮流に対して、我々は十分な備えができていないのではないか、という危機感がWGの大きな原動力となりました。また、「チームワーク」については、WGに参画した各メンバーが「社外ニーズに応えるんだ!」という明確な想いを有しており、WGメンバー間で目指す方向性が一致していました。そのうえで各々の役割分担を明確にしたため、チームとして上手く機能したと振返っています。LCAを通じて、私たちの製品が外部へ及ぼす影響を理解し、より良い方向へ変えていくということは、売上や利益にとどまらず、世界を豊かにするという私たちのPurposeを実現していく上での大きな一歩だと確信しています。

PC・部門の壁を乗り越え、現場重視の法務サービスの提供

日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社

法務部

Encourage Award受賞 (代表者) 安藤 勝利

法務部は、「J-LFG」、「VITALS」に基づき、「依頼ベースでPC/他部門と接点が多い利点を活かして積極的に橋渡し役を担おう」、「現場に足を運んで事業を知り、能動的に業務を行おう」という2つの方針を立て複数の活動計画を策定しました。活動計画の一つである法務部員が各PCに足を運び、PC社員と肩を並べて業務を行ったことは、従来よりも身近に、便利に法務サービスを提供することに繋がり、早期のリーガルリスクの把握、ソリューションの提案が可能になりました。また、法務部の認知度向上、コミュニケーションの円滑化、正確な事実確認や安心感の醸成のため、リモートではなく、あえて対面での対応を選択した点も評価された重要なポイントであると認識しています。

今後も法務部は、当社の事業に精通する法務の専門家集団として、日本国内事業への支援を高度かつ効率的に行うために最善・最適な姿を追求してまいります。

「J-LFG」の浸透を通じたグループの成長・価値向上

日本ペイント株式会社

事業戦略推進室

共同社長賞受賞 (代表者) 鈴木 康文

「J-LFG」の浸透を通じて当社グループの成長・価値向上につなげるためには、NPTUグループの従業員一人ひとりが「J-LFG」とは何かを考え、何らかの行動を起こすことが最も重要だと考えました。早期浸透に向けては「認知~理解」のフェーズが重要と考え、ポスターの作成や経営メッセージの発信、全部門長への個別説明などのさまざまな活動を実施しました。その結果として、従業員の「J-LFG」や「VITALS」への理解が深まり、グループ最多の応募件数に至ったと振り返っています。現在は応募件数だけでなく、テーマ1つ1つの「質」と「多様性」の拡張を目指し、新たな浸透活動に取り組んでいます。今後も「J-LFG」の浸透と実践を通じて、NPTUグループの新たな風土を醸成していきます。